起底何祚庥:他是我们研究历史的重要线索,值得珍惜! -凯发官网k8

尽管我对何祚庥老先生的看法并不赞同,但我依然认为我们应该对他保持尊重。这不仅是因为他可能是中文互联网中年龄最大且最活跃的用户,还因为他是我们研究某一特定群体最具代表性的分析对象。

这个独特的群体具备一些特征:

首先,他们口头上最为反对的,实际上却是他们行动上最为拿手的。他们虽然口口声声反对给他人贴标签,但在实际行为中却最善于给别人贴上标签。

何老先生身上显现出这样的鲜明特征。因此,他极有可能为我们揭示一个时代的秘密,提供关键线索,增强有力的证据。

有两句话对理解何老先生这类群体的本质非常有帮助:

1、对前三十年的否定,最有可能来自于那些在这段时间内主导造成混乱的一些人。

2、在反对前三十年的过程中,最积极的人恰恰是那些自己最有那个时代极左风格的人。

这句话是解读新中国前三十年历史的重要工具。

第二句是理解未来几十年某些舆论奇特现象的关键所在。

许多人批评那个时代的人,却唯独不敢提及西.纠与联.动。因为他们明白,如果让普通民众知道这几个词,随后去搜索“联动覆灭记”,就能获取解读那段历史的关键。

在那次运动中,许多触目惊心的恶行都是由他们率先发起的,但运动结束后,他们却成为了最坚决反对运动的人,努力洗清自己的责任。他们将运动推向了极端,甚至改变了运动的初衷,而这些人所制造的极端事件,最终成了否定这场运动的重要证据。

这里有一个现象:在运动中极端左派和运动后极端右派,实际上是同一群人,甚至可以说是同一拨人。

那些在运动中故意将其推向极端的人,与后来对运动进行否定的人,实际上是同一类人。

何老先生是否真是如此的人,我们尚未确定,因为在过去三十年中的重大运动和事件中,他是否像吴市场那样,曾举报揭发过自己的老师,而后又不断以老师的亲传弟子自居,以此来提升自己的学术地位。

虽然无法确认,但总觉得他们之间有相似之处。许多人可能对吴市场不太熟悉,它曾被称为吴计划。在80年代,它仍然是坚定的计划经济派;然而到了90年代,它却彻底转变为市场派,完全否定了计划经济的所有优点,从吴计划变成了吴市场。

这还不是最惊人的。吴市场在市场经济学者中的地位,常常与两位经济学前辈相提并论。人们常用这两位学者的杰出门徒作为代表。

那么实际情况如何呢?我将《最难打的战争,最难对付的对手》一文的内容摘录过来:

曾担任吴市场助理的柳红,在一封公开信中直言不讳地询问吴的历史问题:

一些受访的经济学家提到您在若干重要历史时刻的表现,这些时刻包括:1956年“向科学进军”、1957年的反右派斗争,以及1960年代对孙冶方的批判等。

在1956至1958年间,中国科学院经济研究所开展的“向科学进军”运动中,团支部与党支部之间的争论引发了“狄(超白)、林(里夫)反党集团”事件,这究竟波及了多少人,或导致了多少人的苦难?团支部内部有多少成员?参与的团员青年包括谁?是谁向上级党委反映了这个情况?又是谁与《中国青年》杂志进行了联系?

在狄超白和林里夫得到平反之后,许多人向林里夫表达了歉意。请问您是否也曾向他道过歉?如果是的话,是什么时候,以什么方式进行的呢?

林里夫的家人曾在《羊城晚报》2003年12月28日刊登了一篇文章《也说林里夫与顾准》,指出您在讨论林里夫与顾准关系时的表述不实,指责您诋毁了林里夫(发表时您的名字被隐去)。对此,除了您已发表的言论和文章,您还有什么其他需要补充的吗?

有一篇大字报,标题为《孙冶方招降纳叛的罪行》,请问这是您所撰写的吗?有传言称,这篇大字报的内容使孙冶方遭受了长达七年的监禁,您认为这种说法有依据吗?对此您有什么看法?

关于吴市场与顾准之间的关系,顾准的女儿顾秀林在2015年前后也曾公开向吴市场提出质疑:

“因为今年是我父亲逝世一百周年,他们正在将吴营造的市场经济‘圣人’顾准捧出来,以此掩饰他们的失误。”随后,顾秀林进一步提问:“……吴敬琏借助我父亲的名声来确立自己作为‘市场经济首席弟子’的辉煌形象,把顾准‘计划经济也能借助市场调节’的观点曲解为‘市场经济’的第一人,他对计划经济的市场调节进行了猛烈抨击,而对市场经济的第一人则是大肆赞扬,这该如何理解呢?”

在与网络朋友的交流中,顾秀林对吴市场提出了更深入的质疑:“自1957年起批评顾准的是谁?”“如今消费顾准已成为你们的一种潮流,似乎他所说的每一句话都能被你们所利用……”

一位是吴市场的助手,另一位是顾准的女儿,她们通过质疑的方式向大家揭示吴市场在过去三十年的所作所为,这并非个别案例,具有相当高的可信度。

主流媒体的宣传一贯在加深吴作为孙治方和顾准学生的形象。例如,有一篇文章是这样表述的:

“1983年2月22日下午,孙冶方在北京辞世。当周南在电话中向大洋彼岸的吴敬琏传达这个消息时,他紧握着话筒,紧闭着薄薄的嘴唇,久久无法开口。这是继顾准去世后,他又失去了一位精神上的引导者。”

吴市场如今的表现非常出色,但许多人却不清楚在过去的三十年里,它的情况是相当糟糕的。

他观察到社会向左发展,便会极端地向左倾斜;看到社会向右,则会极度地向右偏移。

这正是极左派的典型特征。极左和极右其实都是同一类人的不同侧面。

他们一生都在紧跟潮流,展现出卓越的投机能力。

何老先生在过去的三十年里同样风光无限,接下来的三十年里,同样也是声名显赫。对此,他与吴市场颇为相似。

何老先生在后来的三十年里极为右倾,甚至达到了极端的程度。他完全否定了公有制和计划经济,对前三十年的经济建设成就也是能否定的就否定。

那么他在前三十年的表现如何呢?网上确实流传着关于他前三十年的一些“故事”。

在2016年发表的文章《新中国初期反对建筑浪费与批判“形式主义、复古主义”问题》中,提到:

1955年10月,《学习》杂志刊登了何老先生的文章《论梁思成对建筑问题的若干错误见解》,指出“梁思成所主张的‘民族形式’实质上是复古主义的体现”,并认为“资产阶级唯心主义”是“梁思成思想错误的根源”。

文章分为五个部分,标题分别为:“梁思成颠覆了建筑学中‘实用、经济,以及在可行条件下追求美观’的原则”、“梁思成所倡导的‘民族形式’实际上是复古主义的主张”、“建筑上的‘文法’和‘词汇’的理论实质上是一种形式主义的观点”、“梁思成的建筑理论直接违背总路线,是一种错误的理论”、“梁思成错误思想的根源——资产阶级唯心主义”。

这篇文章非常出色,1955年北京发生了大规模拆除古建筑的现象。何老先生的这篇文章虽然不是直接推动,但却迎合了这一潮流。文章特别针对梁思成反对拆除北京古城墙的观点,对他进行了严厉的批评:

众所周知,梁思成曾倡导将整个北京城视作一个大型博物馆进行保护,并提出城市建设应遵循“兼顾古今,利于新旧”的方针。他曾坚决反对拆除天安门前三座门以及西四、东四的牌楼。然而,梁思成的这些错误观点在实践中屡屡失败,并遭到了广大人民的反对。”

这篇文章的强大之处在于它善于抽象升华,不仅对梁思成的观点下了“错误思想”的判定,还明确指出这种错误思潮的根源是“资产阶级唯心主义”。

这是那个时代最受欢迎的语言,若是有人与这八个字扯上关系,便很有可能在之后被称为“右派”。

当年的“右派”与现在的“极左”一样,都能彻底改变一个人的政治生涯。

何老先生的扣帽子技巧在那个时期已是出神入化。而且,何老先生的这种才能并不受时代的限制,纵观他前后几十年的表现,他始终擅长于此。这揭示了一个重要的事实:某些运动并非使人们变得疯狂,而是像何老先生这样的人大量存在,故意将一些运动推向极端。

有文章指出何老先生的遭遇,“他被迫离开xx部门,并被调派到中国科学院理论物理所负责党的工作期间,仍然对‘自然科学的阶级性’研究表现出极大的热情。”该文章提到他“在自然科学的多个领域游刃有余,清除自然科学各学科中的‘牛鬼蛇神’;他的诸多重要著作,其威力之猛烈,气势之磅礴,以及其技艺之高超。””

根据何老先生对梁思成的那篇文章的风格来看,这段话具有一定的可信性。至今我们也没有看到何老先生对此提出反驳。考虑到他的性格,如果这是真的话,他应该会站出来进行辩驳。因此,这个问题目前还是存有疑问的。

然而,撰写这篇文章的作者与现今的何老先生在对教员的看法上有相似之处,他们在政治立场上也处于同一阵营。理应而言,他们之间的观点应该能够引发共鸣,因此可以合理推断,这篇揭露他的文章绝不可能是来自于他最近重点打击的极左派。

何老先生是少数能够将物理学与哲学及政治经济学结合的学者之一。他通过量子力学的理论,能够证明“三个代表”理论是科技创新评价体系的核心标准。这种能力超出了物理学或单一政治理论研究者的范畴。此外,前文中提到的那篇文章也指出,“何老先生提出‘三个代表与量子力学原理相符’(3day:实在深奥)的见解,并呼吁中科院理论物理研究所的科研人员以‘三个代表’为指导开展量子力学的研究。”

何老先生认为自己是一位哲学家:“我在多个领域发表看法,是因为我是哲学家。”“哲学家应该关注各个领域。”他对自己在哲学和社会科学方面的能力充满自信:“年轻时曾深入研究马克思主义,现在我能写出完整的‘三个代表’文章,水平与一般社会科学家并无二致。””

何老先生更适合担任社科院的学部委员,而非中科院的院士。因为他在将物理学知识与当代流行的社会科学理论相结合方面具有独特的才能。他将量子力学与“三个代表”理论相结合,可能只是他众多理论成果中的一项。例如,网上有文章提到,他在2006年4月为中科院理论物理所的年轻学者们进行讲座时,提到用“八荣、八耻”来规范科学研究的行为。

并不是说他的做法必然存在问题,而是他一生都擅长随大流的特性无疑暴露出来,这一点与吴市场非常相似。

他们总是紧密关注政治动态,并且总是能成为最活跃的人群之一。当社会整体向左倾斜时,他们便会成为最左倾的那一方;而当社会整体向右偏移时,他们又会迅速转变为最右倾的那一方。

这恰好可以证明,在前三十年的运动中一些极端左派与后几十年的某些极端右派其实是同一类人或同一伙人。

这些人用来指责前三十年间的许多极端事件,实际上也有他们的参与和贡献,很多事情是他们自己做的,或者是他们主导的。

若不掌握这个要点,就无法深入理解那段独特的历史。

这些人通常具有很强的隐蔽性,因此其破坏性也非常严重。

他们是最典型的投机高手。

因此,与他们进行深入的辩论其实并没有太大意义。因为这些人根本没有固定的立场,他们的看法随时可能改变。在过去的三十年里,他们可以批评保护北京城墙是“资产阶级的唯心主义”,而在接下来的三十年中,他们又会将维护公有制的主导地位称作“极左”。

然而,他们并非没有明确的立场,他们的立场体现为一种粗糙的自私主义,表现为极端的个人主义,愿意为了个人利益采取任何手段。在日常生活中,如果身边有这样的人作为朋友,务必要小心,因为他们随时可能在背后对你下手,只要他们觉得有必要。疫情严重时,司马南得知他无法及时得到救治,便为他发声呼吁,但为了反对司马南,他可能会毫不犹豫地否认这一切。

因此,有人认为何老先生在1947年参与革命,依旧具有革命精神。我对此并不赞同。一个一生都在随波逐流的人,怎能拥有真正的信念呢?

近来,人们对犹太民族的认知逐渐加深,了解到他们有一个显著的特点,就是善于在不同的选择中进行权衡。中国的一些显赫家族是否也具备这样的智慧呢?我们应当对此多加思考。

我可以确认,变色龙是不可能拥有真正的信仰和理想的。

何老先生为何能在这个圈子里大展宏图?这个问题就显得既复杂又微妙。

如果你看过电影《让子弹飞》,那么你应该对其中的某个场景有印象,这样就能大致理解它的含义。

何老先生是对那段历史有深刻理解的人,十分清楚什么是适度而不宜过于细致。他们将责任归咎于时代或运动,自己却始终保持如白天鹅般的纯洁。即使何老先生无法否认曾批评过梁思成,他依然将责任推得一干二净:“那时他在宣传部任职,批评梁思成是工作要求,是上面的指示,他只是负责执行而已。”“他实际上是将责任最终归咎于教员,表示‘一切都源于毛泽东’。”

根据《中国科学史杂志》2015年第36卷第1期89-103页的访谈文章《何老先生:在科学与宣传之间》,何老先生是首位完成批判梁思成文章的人,并且是第一篇发表的。这表明,何老先生当时很可能并没有抱着抵触的心态去面对这个任务,相反,他的态度是相当积极的。此外,根据何老先生的叙述,“《学习》杂志上刊登的第一篇文章(应该是何的那篇,因为在访谈中他提到他的文章是第一篇发表的)时,梁思成正在人民大会堂开会,随即便高调进行了一次自我批评。”

此外,何老先生并不觉得自己撰写的这篇文章有太大的问题。多年后,他依然坚信“我的文章在基本上是有道理的”,“只是用的词汇稍显夸张。”那么,责任又该归谁呢?他自然又将其归咎于时代:“毕竟那个时代的文风就是这样。”

这句话显然是在为自己辩护,试图将责任推给他人,而与自己无关。然而,他似乎没有意识到,即使他的辩解有道理,也实际上承认了他是一个容易随波逐流、心态投机的人。

何老先生的追随能力,绝不仅限于这一次表演,他也不仅仅是在前三十年跟风。如今他已九十多岁,依然保持着给人贴标签、扣帽子的习惯,只不过帽子的内容从“资产阶级唯心主义”变成了当下的极左和文革残余。

这是否意味着有人在背后指使他,他仍然只是履行命令?还是说这其实是他个性的一部分,他天生就有这种投机的倾向,至今依然没有改变?

何老先生认为自己拥有科学院院士的称号,就能在网络上风生水起。然而,他没有意识到,中国的民众具有很强的政治洞察力。此外,现在的互联网环境与十年前大相径庭。何老先生的看法,例如否认公有制、贬低前三十年、对西方的迷信、以及对中医的偏见,和十年前的公共知识分子并无太大区别。公知在中国已经受到广泛的批评,何老先生依然认为自己能够完成那些公知无法实现的事情。

他对自己的能力评价过高。如今,中国的普通民众对权威的盲目信任已经不再,一些混水摸鱼的“专家”也让这一称谓的声誉大打折扣,大家不再会因为是“专家”说的话就完全信任。经过何老先生的表现,连“院士”的发言也未必能得到大家的认可。而是我们需要评估所陈述内容的合理性。

此时何老先生出来扮演公知角色,实际上就像是1949年时加入国军。他一生都在投机取巧,认为这次也能如愿以偿,然而这次他显然是错了。

中国的普通民众对于教师的理解逐渐加深,对何老先生这类专家的辨别能力也在不断提升,因此,何老先生注定会失败。

另一个感到不甘心的是胡锡进,在一线的公共知识分子失去影响力后,他便站了出来,最终又有什么结果呢?

更早之前不服气的是方方,她得到了许多主流媒体的支持,但最终在面对自发站出来的网友时,也遭到了大家的口诛笔伐。

这三位个体毫无例外地倾向于将极左和激进的标签施加于他人。

同样的道理,中国人对毛主席的理解愈发深入,因此不容易被拥有“权威”光环的人所左右。即便是“院士”也不能例外。

客观地说,何老先生确实降低了公众对“院士”这一称号的认可度。

何老先生,已经在“院士”中显得格外不同,甚至成为了笑谈。

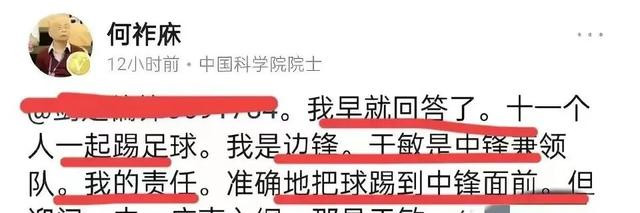

何老先生多次强调自己在“两弹”的研发过程中起到了独特的作用,他甚至把自己比作边锋,意思是他在氢弹理论研究中对于敏提供了帮助,才使得于敏能够成功“射门”。

如果他的论点是正确的,那么在两弹一星的功臣中,绝对不应该遗漏他的名字。马拉多纳之所以被誉为球王,除了他的进球能力之外,他为前锋提供的如神助般的助攻能力更是重要的得分方式。一个世纪内的助攻影响力,几乎与一个世纪内的进球相当。

尽管何老先生对自己给予如此高的自我评价,网民们似乎并不认同,常常用这个当作调侃他的素材,称他为一个除了本行,其他领域都颇有见解的“全能院士”。

何老先生最让人难以忍受的是,他将一位拥有“院士”称号的人,贬低到与胡锡进和方方同等的地位,这实际上是在逻辑上使用卑劣的手段。他们只允许自己放火,而不允许他人点灯,空口无凭地攻击别人的行为,实际上他们所反对的,正是自己在做的事情。

这种行为被称为双重标准,是美西方及其文化中普遍存在的一种特征。

然而,我们与舆论战的对手较量已经很久了,凡是喜欢双重标准的人,是否曾注意到其中有哪一位是善良的呢?