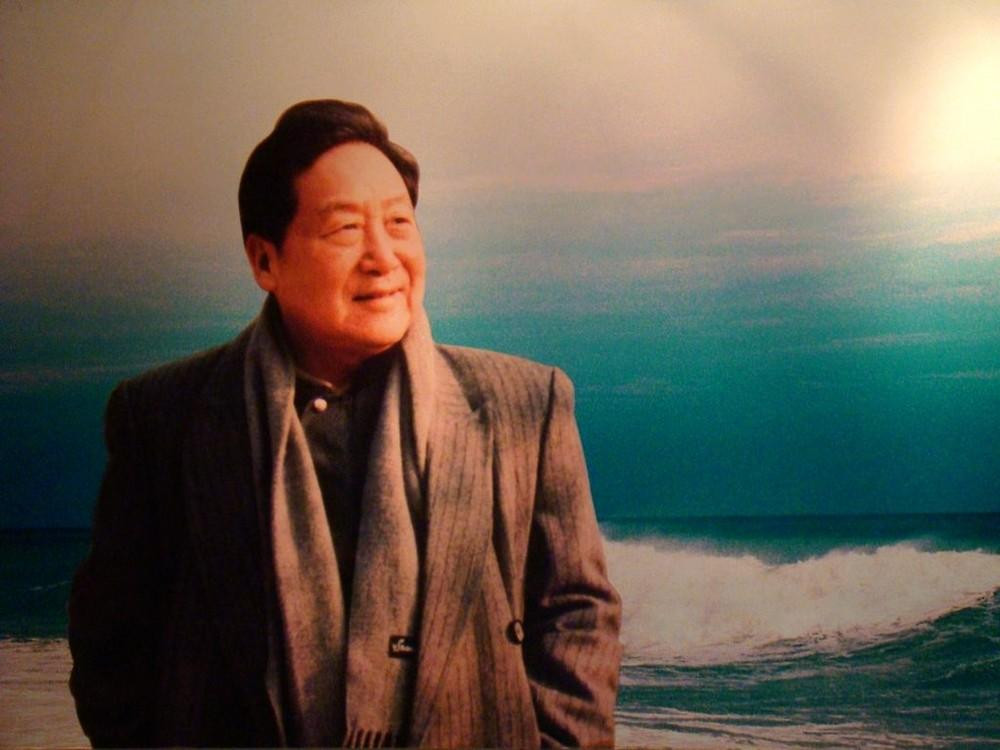

张器友:贺敬之——社会主义文艺的一面旗帜 -凯发官网k8

今年是贺敬之老人百岁寿诞。他从旧中国走来,投奔革命,经历抗日战争和解放战争、社会主义革命和建设、改革开放,自延安时期以来始终置身时代主潮,自觉践行以“文艺的工农兵方向”为先导的“人民中心”的思想原则,成为中国社会主义文艺的一面旗帜。贺老是诗人、剧作家,又是文艺理论家,他的歌剧、诗歌和理论著作,代表性作品无不在不同时期引领潮流,成为时代的高标。在20世纪新诗发展史上,他是继郭沫若、艾青之后的又一座高峰;在20世纪戏剧发展史上,他是民族新歌剧的拓荒之一人;在新时期,他又是党和国家文艺方针、文艺政策和文艺思想的重要阐释者。在20世纪世界文化舞台上,他始终以开放的胸襟秉持中国话语的独特性,拒绝洋八股,也拒绝老八股,守正创新,自立于世界民族之林,与一大批同道者一起,彰显了中国作风和中国气派,彰显了以科学社会主义为理想诉求的中国精神。

贺老是1945年延安鲁艺集体创作的歌剧《白毛女》文学剧本的主要作者。这部浸透了他青春热血的作品,以别开生面的中国作风和中国气派,深刻描写了贫苦农民的觉醒和斗争,揭示了“旧社会把人逼成‘鬼’,新社会把‘鬼’变成人”的革命主题,为民族新歌剧的发展提供了继承和学习的典范,同《小二黑结婚》《王贵与李香香》《太阳照在桑干河上》《暴风骤雨》等优秀作品一起,继30年代左翼文学之后,标志了一个人民文学新时代的到来。新中国的前30年,他以诗集《放歌集》为共和国“开国文学”提供了一曲恢宏壮阔、开天辟地的宏伟抒情。到新时期,又以新古体诗《心船歌集》写社会变革,抒时代忧愤,别开崇高悲壮的诗声。他在张扬浪漫主义共性的同时,看重抒情主体的革命性和实践性品格,突破“主情即浪漫”的套路,有别于郭沫若,也有别于拜伦和雪莱,以丰沛情感与崇高理性的融合,创新了中国现代浪漫主义诗学内涵。他和郭小川一起维系并主导了一个政治抒情诗群体,引领了一代抒情诗风,培养了至少两代诗人。他根据现代汉语的特点,吸收传统诗学重视意境创造等优长,兼取自由体新诗自由奔放的气势,改造了外来的“楼梯体”,创构了具有民族特色的楼梯式新诗体。

贺老的文艺思想、创作成就和创作经验历久弥新,在新世纪的文化和文艺环境中,特别具有划时代意义,笔者考虑有两点尤其应该论及。

首先应该提到处理文艺与政治的关系。这已经是个被冷落淡化了的老问题,不过当文艺疏离人民愿望,与人民政治长期处于龃龉状态,这个问题却又必须引起充分重视,给以认真对待。文艺作品反映的生活是丰富多彩的,可以是政治的也可以是非政治的;文艺表现的主题可以是政治的也可以是非政治的。然而,即使是非政治题材、非政治主题的文艺作品,也总是不可避免地隐含着由谁、为谁而生产的意识形态密码。所以,文艺是不能脱离政治的,这是客观规律,马克思主义经典作家无不是从经济基础与上层建筑(包括意识形态)的关系给以科学论定。我们党也正是以这一基本原理为依据,确定文艺工作的方向、方针和政策。贺老是尊重这个客观规律的,他说,“列宁讲政治是经济的集中表现,毛泽东同志又讲过阶级和群众的利益只能通过政治才能集中反映出来,从这个意义上讲,文艺要更集中更强烈地反映社会生活的矛盾和发展趋势,在作品中直接间接地表现政治性内容就是不可避免的了”。[贺敬之:《谈谈文艺和政治的关系》《贺敬之文集》第3卷,作家出版社2005年,第231页。]正是基于这种清醒的认识,他新时期在文化和文艺部门的领导工作,不论是科学阐释“文艺为人民服务,为社会主义服务”,积极参与文艺总口号的调整,还是开展反对资产阶级自由化的教育和斗争,是抓好文艺的整顿和繁荣,还是加强文化法制建设,都坚守了正确的政治方向。我们知道,20世纪后期苏联、东欧等社会主义国家彻底蜕变,其中一个惨痛的教训即在于那些科学社会主义的叛徒否定和放弃了马克思主义在意识形态领域的领导权。中国共产党人恰恰在这个关系着社会主义和人类命运的关键时刻,在这个重大问题上排除干扰,坚持了“四项基本原则”和“改革开放”的统一,坚持了马克思主义在意识形态领域的领导地位。贺敬之在这个时期的一个突出之处,即在文化和文艺部门顽强地工作着,与错误思潮及逆动势力进行了无畏斗争,维护和坚持了党的正确领导,捍卫了马克思主义在意识形态领域的领导地位。

毫无疑问,文艺不能脱离政治,带着固有的倾向性,反映在创作上,“以人民为中心”的作家艺术家应该积极感应时代要求,尽可能地运用文艺形式表达社会生活中人民群众的愿望和思想感情。但是有一个阶段,某些权威理论家不顾及文艺反映生活的特殊性,要求文艺绝对从属于现实的具体政治乃至政策,弊病很大。贺老的一些作品也受到这种观念的影响,他曾经说过,“中国的诗歌创作在艺术与政治的关系上确有反面教训应当吸取,这主要是两个方面:一个是某些作品机械地配合政治而对艺术性和思想性的追求不够;另一个是某些作品中的政治内容出现偏颇和失误。这两个方面在我的某些作品中都有过表现”。[贺敬之:《答诗刊阎延文问》《贺敬之文集》第4卷,作家出版社2005年,第521页。]他在多篇文章和讲话中,都对这种影响进行了认真清算。而且,他在这方面成功的实践,也给出了解决这个问题的宝贵经验。概括起来,即热情投身人民群众的生活和斗争,遵循历史唯物主义、辩证唯物主义认识论和世界观,切实把握“历史的真实”和人民情绪,避免盲目性、被动性,增强自觉性、能动性。把生活实际、政治激情和马克思主义理性尽量融会于心,致力于“主观和客观的统一,思想和感情的溶合”,[见贾漫:《诗人贺敬之》,大众文艺出版社2000年,第140页。]写什么和怎么写,不受制于外在的某种硬性规定,而是发乎作家艺术家基于这种“统一”、“溶合”过程中的审美自觉。

五十年代写作《放声歌唱》的时候,贺老因牵连于“胡风事件”,正在受到不公正的“审查”,似乎成了无权歌唱的“另类”,但是人民解放、民族新生、时代前进的步伐,激发了他放声歌唱的热情和神圣权利,他的思想和感情进入到了一个用自己的青春热血参与其中的历史主潮当中,他发愤言志,超越了那个“反胡风”的“政治”,进入到自觉的人民抒情的大境界当中,唱出了五千年凤凰的再生——划时代人民立国的“光明颂”。六十年代写作《雷锋之歌》的时候“三年困难”刚刚过去,赫鲁晓夫叛徒集团背叛了社会主义和国际主义事业,蒋介石集团在美帝国主义支持下叫嚣反攻大陆,真可谓“雪压冬云白絮飞,万花纷谢一时稀”,置身其间,贺敬之因雷锋的出现兴奋不已,他与柯岩一起议论着雷锋的事迹,“激动得像个孩子一样又哭又说”。他的思绪由雷锋平凡的“小事”、伟大的胸襟,进入一个深沉广大的境界,他说“整个过程漫长而艰辛,但又充满豪情,一种雄浑深沉的意绪总是伴随着我”,因而大气磅礴地破解了乱云飞度之际“人应该怎样生,路应该怎样行”的大时代之问。到八九十年代,国际共产主义运动走向低潮,美西方新自由主义猖獗全球,中国的改革开放艰难地“摸着石头过河”,置身潮流激荡的中心区域,他“极目长河,惊骤洄巨折”,大任当肩,心事浩茫。与之相适应,新古体诗创作依然是“主观和客观的统一,思想和感情的溶合”,而且“更自觉地注意到不仅见喜,也要见忧;不仅见此,也要见彼”。1991年冬天社会主义革命的故乡彻底降下了社会主义红旗,我国的内外逆动势力欢呼雀跃,在这前后,他身心迭遭巨创,1992年春天赴杭州疗养,应邀游富春江,目接心会,长啸、畅笑,感奋不已,遂有《富春江散歌》(二十六首)乘兴而生。诗人寄情三江两湖,神游古今名胜,一泻汗漫忧思,吐诉满腔曲衷,以“一滴敢报江海信,百折再看高潮来”为核心意象,表达了睥睨内外逆动势力的豪气和社会主义高潮必然到来的信念。这些,都如他曾经简洁概括的:“你的作品,要发自你的内心深处,人民的声音通过你的心声迸发出来”;[贺敬之:《关于诗歌创作的随想》《贺敬之精选集》,人民日报出版社2024年,第320页。]“对于一个真正属于人民和时代的诗人来说,他是通过属于人民的这个‘我’,去表现‘我’所属于的人民和时代的。”[贺敬之:《关于诗歌创作的随想》《贺敬之精选集》,人民日报出版社2024年,第323页。]

应该说,这种倾向性是任何作家艺术家都回避不了的,标榜政治超人或离开现实生活,是不可能的。就如鲁迅所言,“要做这样的人,恰如用自己的手拔着头发,要离开地球一样”。[鲁迅:《论“第三种人”》《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社1982年,第440页。]八十年代初年,贺老曾经指出:“目前在专业文艺工作者的大多数人中间,也包括业余的文艺工作者,甚至在文艺青年的多数人中间,在文艺与政治关系的认识和做法上,主要还不是脱离政治的问题,而是反映和宣传什么样的政治的问题”,“现在出现的许多受欢迎或者引起争论的作品,大多数是政治生活的题材,而且有不少是十分尖锐的政治主题”。[贺敬之:《谈谈文艺和政治的关系》《贺敬之文集》第3卷,作家出版社2005年,第236页。]真可谓一针见血。他正视了文艺的现实,同时又引导人们开展了正确的文艺批评,带动了文艺的健康发展,受到了文坛普遍欢迎。今天某些在文坛上招摇过市的“大作家”难道不多是由于“政治”而大暴其名的么?那个自嘲为“落水狗”的“大作家”宣称文学唯有“暴露”才有价值,又标榜“超越党派、超越阶级、超越政治,超越国界”,但他的“暴露”,哪一篇、哪一部是在实施这四个“超越”的呢?“诺奖”的“颁奖辞”称赞该人“要为保护藐小的个人而抗拒一切不公正的行为——从日本侵华到毛时代的暴政和今日的生产狂热”,不正是混淆视听,看重了他不良的政治倾向么?可以说,没有“政治”就没有这个“大作家”的“风光”,但是,有人却为之洗地,教导人们对这种人的作品不要从政治上看,指责“总是用政治来解读文学,这是很悲哀的”。读者和评论家对作家作品的解读是自由的,不必拘泥于政治一途,但是当作家作品特别突出地表现出政治倾向,读者和评论家由此进行解读则完全是正当的,指斥这种解读“很悲哀”,恰恰表明指斥别人的人很悲哀。如果这仅是偶然出现的个案,笔者完全没有必要言及,只是感到这些年来回避乃至漠视文艺的倾向性较为突出,以党的管理部门的名义主管的一些“主流报刊”排斥对政治性很强的作家作品的政治倾向的解读和批评常有所现,无原则地谀扬低俗、恶俗的作家作品常有所现,以至干扰了“双百方针”的要求,也损害了党的文艺事业。而重温贺老关于文艺与政治关系的认识、创作经验及其对文艺的管理,人们是会从中获得警示和重要启发的。

还应该提到贺老关于艺术创新的思想。八九十年代以来,受到科技革命和改革开放风气的影响,文艺领域创新意识隆起,又因为非理性主义蔓延,内向化和潜意识受到空前重视;与此同时,美西方新自由主义猖獗,马克思主义受到严重挑战。这些因素一起混合着对文艺发生作用,文艺思想、创作方法和技巧都出现了新的一套。一个时代有一个时代的文艺,艺术创新势在必然。然而,这个时期的新自由主义、极端非理性主义、反马克思主义思潮及其所派生的“西方中心主义”“历史虚无主义”“告别革命论”和“新启蒙”、反传统、反文化、非艺术化,等等,给艺术创新带来了负面影响,严重局限了艺术创新的广度和深度,局限了艺术创新的质量。以至在这历史的链条上,贺老艺术创新的思想和实践为艺术创新思潮注进了科学精神,提挈了艺术创新的进路。

在关于“现代派”、朦胧诗及朦胧诗后诗歌探索和创新的讨论中,一些“新潮”人物以为社会搞现代化,文学艺术就要搞“现代派”,在二者之间用一种必然的因果链连接起来。在诗歌领域,他们否定五四后居于主导地位的左翼(广义)诗歌传统,要以西方“现代派”为方向,走单边的现代主义—后现代主义的路。“现代派”思潮起于文革期间“地下文学”,其中某些诗歌作品后来被称为“朦胧诗”。当时北京知青“地下诗歌”比较活跃,甚至还出现过“贺派”诗人群,朦胧诗作者最早如食子等人开始写作时都受到过贺敬之的影响。但是当朦胧诗走上诗坛之后,一些评论者却提取其中一些作品的某些因素,给予突出、放大,借题发挥,并且把从西方引进的现代主义—后现代主义诗潮当成为中国新诗发展的方向,希望走单边的现代主义—后现代主义的路。他们把“不屑于作时代精神的号筒”、“不屑于表现自我感情世界以外的丰功伟绩”等看成为“新的美学原则”,鼓励非理性主义的、自满自足的、内向化的“自我复归”和“个体生命的觉醒”;贬抑和否定“五四”后左翼诗歌、延安诗歌和新中国三十年诗歌主流的道路和成就,诬称毛泽东的《讲话》导致新诗“离开了审美渠道”。现代主义起于19世纪中后期西方资本主义社会,到二十世纪四五十年代演变为后现代主义,是西方现代资本主义经济、政治、文化土壤里生成的一股庞大的文化和文学艺术思潮,当时人们说的“现代派”实际上就是这股思潮在文学艺术领域的代名词。这股思潮崇尚非理性主义,表现为深刻的认识论和本体论危机,是西方资本主义制度及其启蒙理性主义溃败过程中的产物,它反社会、反理性、反文化、在质疑西方资本主义制度及其国家意识形态的同时,也反对社会主义制度和社会主义—共产主义理想,在开掘人的潜意识、反审美等方面为人类艺术史提供新经验的同时,又常常导致破坏艺术规律和非艺术化弊病的滋生。这股思潮“五四”前后引入我国后,在二十世纪诗歌史的不同阶段价值不等,就其整体上说,传输了与浪漫主义、现实主义不尽相同的审美经验,同时也诱导了脱离社会现实和非艺术化倾向,产生过正反两个方面的影响,但从来没有成为中国诗歌的方向。对于这场讨论,贺敬之鼓励文艺和新诗探索和创新,提倡面向世界,同时走中国自己的路。他认为西方“现代派”有得有失,应该大胆借鉴,但不能据以淡漠“二为方向”,不能否定民族优秀诗歌、中国革命诗歌和社会主义诗歌优良传统,不能捧为中国新诗的圭臬;他支持朦胧诗作者等年轻人的探索创新,但希望不要偏执于非理性主义。他指出,“正像我们的经济建设要走适合国情的中国道路一样,我们的文艺也要走中国自己的道路”。“现代派文艺在一定程度上丰富了文艺的表现能力,创造了某些新的手段,开拓了某些新的审美途径,这是不能否认的,其中某些艺术经验可供借鉴,对我们有启发意义。但现代派的所谓创新,也包括某些对艺术规律的破坏。对它的艺术形式,需要具体分析,不要不分青红皂白地一律拿过来”。[贺敬之:《当前文艺思想的几个问题》《贺敬之文集》第3卷,作家出版社2005年,第409页。]“诗像其他所有文艺创作一样,当然应当是多样化的全方位开放的,因而文化行政部门必须坚持不懈地贯彻‘双百方针’和改革开放的方针,必须支持和鼓励向一切外国包括西方现代派艺术的有益成分学习。但从另一方面来说,这种学习不能是不加分析地全盘照搬,不能因此丧失我们民族的主体性而一切以西方现代派为圭臬。也不能由于大力发展多样化而否定社会主义文艺的主旋律。”[贺敬之:《致高占祥》《贺敬之谈诗》,人民文学出版社2004年,第261—262页。]如此等等,鼓励探索,守正创新,体现了历史感、开放意识和中国精神的统一。

在新时期以来的艺术探索和创新过程中,贺老总是提醒人们,艺术创新必须处理好创新与民族传统、创新与时代、创新与人民群众的关系,处理好形式和内容的关系。他热心维护着艺术探索和创新中出现的幼芽,同时对惑乱于其间的错误思潮给以认真辨析。对于所谓“反传统”等相关问题,他指出:“我们讲突破传统,同时也讲继承传统。要打破的只是传统中僵死的消极的部分。如果什么都打破,否定一切,那就要翻跟斗,就走向历史虚无主义。”“我们中国的诗歌要有中国自己的特点,追求民族语言、民族风格和民族的审美趣味。社会主义诗歌天然要求争取更多的受众,它在本质上是属于人民的。雅俗共赏实际上是最难的,是极高的艺术境界,不能认为大众看得懂的作品就是粗糙的。单纯复制民族传统的东西不行,但忘记或背叛民族传统更不行。现在有些诗人热衷于改变诗歌的民族传统,追求内容的晦涩、怪诞和语言的陌生化,结果把作品搞得支离破碎,丧失了美的诗歌精神”。[贺敬之:《答诗刊阎延文问》《贺敬之文集》第4卷,作家出版社2005年,第529页。]针对封闭于一己蜗壳的“自我表现”,他指出问题的症结是必须正确认识和处理诗与时代、人民的关系,“一个诗人总有个与时代、与人民的关系问题。一个人民的诗人,他的诗离不开时代和人民,应当反映时代的脉搏,表达人民的心声”。[贺敬之:《和诗探索负责同志的谈话》《贺敬之文集》第3卷,作家出版社2004年,第312页。]他总是结合自己的亲身实践和一大批革命诗人的艺术成就,澄清混乱,明辨是非,拨乱反正。

至于形式与内容的关系问题,五四新文化运动最初因提倡白话,有人就误以为文学创新只是艺术形式变更的要求。贺老告诉人们,艺术创新起于青萍之末,却又是一项综合性工程,不能陷入形式主义,必须重视形式和内容的有机统一,重视这种统一前提下的继承性,还必须注意到中外民族形式的异同。为了避免艺术探索的简单化和片面性,他指出,“不能造成这样的误解:仿佛艺术创新仅在于形式而不是首先在于内容;仿佛艺术形式只有绝对的变革性而没有相对的稳定性和继承性;仿佛形式运用的成败仅仅决定创作者的主观意趣而与接受者的反映无关,因而也就可以置民族的、大众的审美心理于不顾”。[贺敬之:《贺敬之谈诗》,人民文学出版社2004年,第30页]每谈到诗歌和歌剧创新的时候,他都一无例外地提及这两门艺术都是“形式感极强的艺术”,因而实行艺术创新必须特别重视形式的特殊性,与此同时他又特别强调“重视形式,主要目的是为了表现内容,不是为形式而形式”。谈及诗歌,他说,“注重形式美,探求‘有意味的形式’是完全必要的,但不能因此抛弃思想内容而走向形式主义,不能只要形式本身的‘意味’,而不要思想内容的‘意义’”。[贺敬之:《关于诗歌创作的随想》《贺敬之精选集》,人民日报出版社2024年,第323页。]谈及歌剧,他说,“由于解决歌剧形式问题的特殊性和艰巨性,必须十分重视对形式和技巧的学习、追求和掌握”。联系西洋歌剧发展过程中的经验教训,他又特别指出“重视形式,主要目的是为表现内容,同时取决于形式和内容的统一”,“如果只重视形式而轻内容,徒有华丽、庞大的形式,内容却单薄、空虚,或是概念化、平庸化,这就难免走向形式主义”。[贺敬之:《走社会主义民族新歌剧的道路——西洋民族歌剧剧作选序》《贺敬之文集》第4卷,作家出版社2005年,第479页。]他的创作实践,实际上也给出了极好的示范。歌剧《白毛女》在几十年的演出过程中,他主笔的文学剧本总是适应时代审美心理的变迁和群众对民族新歌剧的要求,删减枝蔓,强化抒情,多次进行或大或小的修改,内容和形式的统一在历史的行程中不断出新。他的长篇政治抒情诗是新中国重大题材的宏大抒情,在他这里,非有长河波浪般的楼梯形式难能穷尽浪漫主义豪情,而民族诗歌传统中的铺排、对偶和意境创造,又很好地溶合和改造了这种外来形式,以至成功获得了民族性、世界性、时代性相统一的艺术创新。而他之所以在新时期大量创作新古体诗,他告诉人们,在于旧形式有表现新生活的某些合理性,改造旧形式,发挥其优长则可以使内容和形式在新的要求之下出新、创新。他说,“不过分拘泥于旧律而略有放宽”,“对表现新的生活内容还是有一定的适应性的”;“不仅如此,对某些特定题材或某些特定的写作条件来说,还有其优越性的一面。前者例如,从现实生活中引发历史感和民族感的某些人、事、景、物之类;后者例如,在某些场合,特别需要发挥形式的反作用,即选用合适的、固定的体式,以便较易地凝聚诗情并较快地出句成章”。[贺敬之:《贺敬之诗书集自序》,《心船集》(增补本),中国书籍出版社2013年,第55页。]正是出于这种审慎的老虑和认真实践,他的新古体诗唱出了民族的、时代的正音,受到了读者的欢迎。

笔者不擅旧体诗词,不讲旧律,以中听、达意为求,有诗《恭祝贺老百岁寿诞》一首,置于篇末,一并呈献贺老,恭祝贺老期颐快乐。

诗翁百岁不自高,

老梦依稀万里涛。

北风一曲换天地,

放歌千载领风骚。

富春折水呼潮信,

烟雨楼台唱船谣。

先生品格何为喻,

万古岱宗自挥毫。

2024年8月25日