黄纪苏:我为什么关心台湾 -凯发官网k8

原编者按

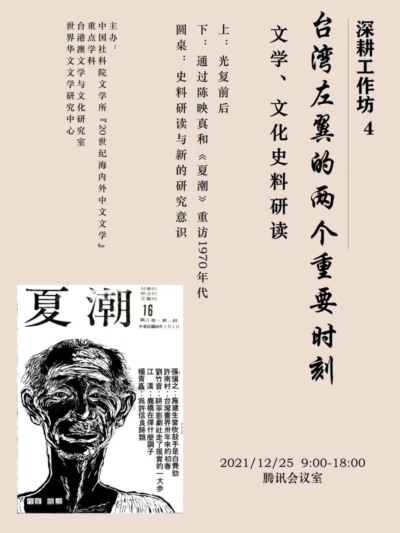

本文是“台湾左翼的两个重要时刻”工作坊(2021年12月25日)上的圆桌发言。作者为会议材料中多次出现的“心灵秘史”一词所动,认为“一个生命体,是有他的心理结构的”,想了解台湾同胞,就应该了解日据时代以来的历史对他们内心世界的影响或塑造。而且“关心台湾问题并求得一个妥善的解决,不光是出于对台湾同胞的同情理解,也是为了大陆的自身利益及中华民族的整体及长远利益”。作者进而由两岸比较研究的意义,以及“大陆还能向台湾学习什么”何以成了一个“过期”的问题,指出了今天在大陆未必不具有某种普遍性的势利心态。总之,“我们既需要了解台湾,还需要反省大陆,盘点一下我们自己的心灵史”。发言引发的反应非常热烈。有师友说,黄老师这种感觉要是能传达到全社会、大家都有共感的话,就太好了。我们也做如是想。感谢黄纪苏老师授权发布。

正文

我们这个会是谈台湾文学,我想组织者不会是为台湾文学而台湾文学。那么,组织者为什么要组织这个活动,我又为什么要来参加呢?我没法代组织者回答这个问题,也用不着。我自己的动机应该包含了对近年两岸紧张关系的担忧,我希望这类活动能多少有助于大陆与台湾和平统一的大业以及中华民族健康发展的大局。

台湾问题的解决,有许多条件,其中最基本的一个就是两岸对彼此的理解。先说台湾。台湾同胞需要理解大陆人民希望祖国统一的历史背景和文化心理。记得97年香港回归的时候,我们一家三代五口去了天安门广场,我从来不爱摆弄国旗什么的,那天也给全家一人买了一面小国旗。我父亲是出生于上世纪二十年代的读书人,又老又病,坐在轮椅中,我没好意思盯着看,但好像看到他镜片后面眼睛是潮湿的。那次的感觉是,历史上自豪惯了的中华民族近代以来割地赔款备受欺凌、那憋在心底的第一口怨气算是吐出来了。这种感受我想应该有相当的普遍性,也有一定的延续性。

再说大陆。我以往对台湾没什么了解,偶尔评论台湾的事情(如李安的《色戒》、蓝博洲的《台共党人的悲歌》及钟乔的《戏中壁》),主要着眼点其实还是在大陆社会。这回读了李娜辑录的台湾文学作品,才算对台湾人的心迹有了一点初步的体会。吕赫若的小说很触动我,他展示了日据时期及光复后台湾人民特殊复杂的情感经历,读了很心酸。台湾是马关条约割让出去成为日本殖民地的。“卖儿卖女”这个词儿过去遇上过无数次,但被卖孩子的心历我还真不记得读到过。那些孩子到了买家后的境遇很不一样,大有惨不忍睹的,也确有让人羡慕的。不过殖民地的人民受宠的几率不大,台湾人是日本统治下的二等公民。二等公民争取融入新环境、过上好日子,是殖民地普通百姓的正常选择,也是殖民化过程固有的一面。读吕赫若小说,我头回知道日语曾经是台湾的“国语”。想想也是,时候稍长,统治阶级的语言就不可能不纳入中下层的人生规划,成为他们过好小日子的必要工具——估计东三省在“满洲国”那十来年也出现了这样的苗头吧。后来日本战败,国军“即从巴峡穿巫峡、便下襄阳向洛阳”地收复故土,沦陷区人民载歌载舞,欢迎王师凯旋归来。我有时想,如果不是沦陷八年而是十八年甚至八十年,还会是这种场面么?其实当时也出现了解聘“伪教授”、重新登记“伪学生”的风波,但随即为时代洪流所掩,一向不被提起,如今没什么人知道了。我读光复时期的台湾小说,读到那里的人民把适应殖民地环境的很多生活细节暂置脑后,高高兴兴地回归祖国,心里真是由衷的感动。我在电视上看过些寻亲节目,有山西的爹娘跟被拐卖到贵州的儿子多年后重聚,因为语言不通,搂到一块儿却说不到一块儿,那场面让人高兴也让人发愁:亲人是没错,可亲情怎么重建呢?果然好景不长,国民党经济上搞得一团糟不说,还一副占领者姿态,我忘了是苏新还是谁的文章里讲,“内地”这个词儿当年有一种傲视“当地”的语感,弄得台湾人又矮人一头了。随后爆发了二二八起义及镇压。我在会议材料里几次读到“心灵秘史”,这个提法非常好,我们要想了解台湾同胞,就应该了解那段历史对他们内心世界的影响或塑造。在言心言性方面,文学艺术真是事半功倍:社会科学又是变量分析又是回归分析,忙活老半天还不一定说到点儿上;而艺术家直指人心,罗大佑有首歌的歌名叫“亚细亚的孤儿”,几个字就道尽了台湾同胞漂泊的经历和纠结的身份。

▲吕赫若(1914~1951)

吕赫若生于台中地主之家,就读台中师范时开始阅读马克思主义书籍;1935年在日本《文学评论》发表第一篇日文小说《牛车》;后留学东京学习声乐、戏剧。1942年5月回台加入《台湾文学》杂志编辑,成为日据末期最重要的台湾作家之一。“光复”后吕赫若曾加入苏新主编的《人民导报》任记者,开始练习用中文写小说;"二·二八事件”后,以开办印刷厂印音乐教材为掩护,投入中共在台组织的地下工作,直至1950年传闻被毒蛇所咬,死于台北汐止山上的“鹿窟武装基地”。吕赫若和他的伙们——出生于20世纪初、接受殖民地现代教育、但在1920年代末30年代初普遍受到中国大陆和日本的左翼思潮启蒙、影响的台湾作家们——作为殖民地第二代知识分子,也是台湾“殖民地下的现代化”命运的思考者和承担者。在他们经历的殖民地历史阶段,民族运动已经从组织文化协会、政党、学运、农运等政治抗争向文学艺术阵地转移;不知觉间变得“文化交杂”的生活方式和将“民族身份”问题推到绝地的战争,一直在对他们提出挑战。

了解台湾人心的工作不但重要,还很急迫。大家在这里又是“单元”又是“圆桌”,又是“三十分钟发言”又是“二十分钟回应”,对台湾左翼文艺的前世今生做了深入细致扎实严谨的研究。可这是一个小得不能再小的圈子,大环境并不是这样,看看山呼海啸的帝吧、饭圈和五毛小粉红吧,他们可没觉着有理解台湾同胞的丝毫必要。台湾同胞在他们眼里顶多就是未来的俘虏,俘虏编上号挖沟修路就行了,谁还操心他的心灵不心灵、秘史不秘史!能说出“要岛不要人,留下周杰伦”、“收复台湾省、轮奸蔡英文”的那种嘴后面,别说同情心恻隐心了,会是一颗起码的“人心”么?国家民族利益一直是我思想情感的基本支点之一,我也很厌恶八、九十年代那些改换门庭未遂、看祖国山也不对水也不对身体发肤全不对的势利眼,并曾寄希望于人格更健全、抱负更正大的一代新人到来。谁承想来的净是这么一滩东西,前后掉了个个儿,势利眼还是势利眼。这些势利眼大多蹲在北京的金山下而不是站在北京的金山上,但这一点也不妨碍他们居高临下,笑看全世界穷b丑态百出,就像是欣赏德云社相声不是蹭票也是站票。外国人他们就是真想收拾也够不着,省出的马力正好多收拾一些同胞。他们像找工作一样找“汉奸”,像投递简历一样举报“卖国”行为。原本有一定道理的“正能量”已经乌烟瘴气到令人浩叹的地步,因为它已经在一定程度上绑架了政策法规,被他们盯住、围住的男女不是被下岗,就是被送进精神病院,数量虽然远不及几十年前,但也足以撕碎健康的言论环境,速冻文化的生机和社会的活力。党中央一再强调要避免犯颠覆性错误,而台海关系一旦处理失当、演成血光大祸,不是没有可能让我们几十年栉风沐雨、艰难玉成的大业毁于一旦。关心台湾问题并求得一个妥善的解决,不光是出于对台湾同胞的同情理解,也是为了大陆的自身利益及中华民族的整体及长远利益。不能任由那些人锣鼓喧天地把中国往沟里带,起码也要提个醒吧。

记得前年开会(按:2019年第三次深耕工作坊“两岸视野下的人文研究”)的时候,贺照田提出了一个问题:大陆还能向台湾学习什么?小贺这个问题问得很有意义,因为以今天大陆民众和精英的普遍心态,这已经不成其为问题了,或者是一个过期的问题,跟上世纪七几年太行山里老农问小日本打跑没有一样可笑。所以我觉得,我们既需要了解台湾,还需要反省大陆,盘点一下我们自己的心灵史。1980、90年代大陆改革开放,那时的精英大众都把西方当师父,四小龙不算师叔也算师兄,台湾的周身是放光的。对岸随便过来个什么人,都有“大师”“巨富”的高度嫌疑。我只认识一位小号的台湾“大师”,不过看着他被众人簇拥着四处指点江山、启蒙解惑,觉着应该配上《毛主席走遍祖国大地》的音乐才对。记得陈立夫当时说只要大陆改行三民主义,就可以打一百亿美元过来。这个传言的真实性虽然待考,但它反映的当年台湾在大陆人心目的崇高地位,却一点儿假都没掺。近一二十年大陆经济上快速崛起,超英超法超德超日就跟录像机快进似的,感觉头天临睡还在求财神爷多多关注,一觉醒来发现自己就是财神爷了。一百亿算什么呀,几个贪官一加还有富余呢!大陆几十年向钱看可真没白看,看成了一种普遍的世界观和认识论:有钱什么都有,差钱免开尊口。台湾人均钱虽然不少,但总量跟大陆越差越多。差钱就别当家教了,难道让我跟你学如何不景气、如何穷途末路不成?记得有回网上贴出国民党党大会代表还是中全会委员集体用餐的照片,一行行桌子、一溜溜椅子、一人一份盒饭比我们高校的学生食堂都不如,真能把天朝盛宴上的宾客乐出百十种自信来。总之,近些年对于台湾的认识,大陆很多人一个箭步从一个极端跳到另一个极端。从前看师父师兄浑身都是宝,如今再看前师父前师兄就一无是处了。

▲ 台湾民众迎接基隆登陆的国军

1945年10月15日《台湾新报》头版头条刊登消息:“全省待望之中国军队,今天将登陆于基隆。”台湾民众闻讯蜂拥至基隆码头迎接。

这样的认识肯定不符合人情事理。两岸在方方面面各有利弊短长。诸如海峡那边议会皮鞋乱飞、这边传达领导指示不过夜,我因缺少比较政治学训练无从评价。倒是平日电视相亲节目没少看,或许可以从这个角度来谈点体会。这些相亲节目的参与者主要是大陆的,但有时也有台湾以及世界其他地方的。我一直觉着,通过场上择偶窥测一代人的心性价值观,要比阅读社论、分析学习强国答题要直接而可靠得多。我多年看下来得到的大概印象是,大陆的青年及家长较之于台湾的显得更自私、更势利、平等意识也更差,赶着高富帅绩优股潜力股上场,说得夸张点儿,亲友团都快急成绑匪了。而台湾有个姑娘,踏踏实实大大方方地当着一名搬运工,言谈话语中并没有流露出多少社会的歧视。还有一位台湾女孩在上海创业,开了几个服装店,后来跟男友分手时都送给了对方,感觉特别善良、为他人着想。如果我们顺藤摸瓜,我想是能够在文化、教育、制度等方面找到原因的。当然了,她们有多大的代表性我说不好,也许在台湾就是异类,因为走投无路才流窜到大陆寻找知音。宝岛我一趟没去过,小贺、小李他们跟台湾同胞有密切的接触及深入的了解,他们才有发言权。但不管怎么说,尺有所短、寸有所长是天下至理。我想台湾在一些方面比我们先走两步,如建立市场经济;在另一些方面比我们晚走两步,如革除旧习或传统伦理。因此他们确有一些值得我们参考的特点,当然特点而已,用对了是优点,用不对就是缺点。

▲台湾省国语推行委员会全体同仁欢迎朱家骅教育部长视察

为让“光复”后的台湾同胞在短时间内迅速“说国语、通国文、懂国史”(陈仪语),陈仪聘魏建功任台湾省国语推行委员会主任委员,负责“语言光复运动”。前排右二为朱家骅,右三为魏建功。1948.1.16

两岸由于种种原因“分断”了多年,这当然是坏事,但也不妨是好事。“好事”中包括了一种难得的机会,就是对两岸进行方方面面的比较研究。两岸都是龙的传人,说一样的话,吃一样的饭,有诸多一样,后来又出现一些不一样,这就为比较研究提供了极大的便利。你像中国跟格陵兰,除了无毛直立,哪儿哪儿都不一样,得从哪儿比起呀?与台湾的比较可以为我们提供更有参考价值的经验及教训。我在2019年的会上也聊过这个问题:咱们这边搞特区试验区为改革摸索规律、标记覆辙,是非常必要的。但一些负责同志或急了或慢了或多了或少了,难免犯错误,对国家是损失,对个人也是遗憾。如果把现在的台湾当成试验区,错误由蔡英文、朱立伦他们去犯,我们站在一边只管比较异同、总结得失、白白收获经验教训,岂不是很完美么?不过研究比较的工作,小李小贺你们真得抓点紧,哪天李教授金教授率登陆艇空降兵过去,“四个意识”“七个坚持”全覆盖、哪儿哪儿都一样,您还比较啥呀。

我们这个会议,准确地说,讨论的是台湾左翼文学。对此我有一点疑惑:干嘛非得是“左翼”,其他翼难道不需要研究么?就了解台湾人心而言,台湾文艺的各个方面都是宝贵的观测点。左翼有独到之处,但也有不到之处。我不清楚罗大佑算哪翼,但我前面提到他那首《亚细亚的孤儿》,真就能揭开台湾的“心灵秘史”。左翼为下层民众的立场当然应该坚持,但认识上没必要画地自限。而且,扯远一点儿,“翼”了“派”了“主义”了沦为资源的圈子、利益的山头,这些年见多了。我以前感慨过中国的一些思想流派,在一定程度上已堕落成了帮派,既不真地代表工农大众,也没真地代表“资产阶级”,代表们净忙自己那点事儿了。类似的异化过程在社会生活中非常普遍,因此也特别需要警惕。我们这个群体当然不是这样,是也就没必要警惕了。顺便再提醒一点,我们认同台湾的左翼,是站在我们的平民大众立场,认同他们的平民大众立场——反过来也应一样。但人类是使用符号的动物,认识是划等号的过程,“月亮”这个语言符号等于天上那轮亮晶晶的星体,是没有问题的,但有些符号跟所指代的实体未必是一回事,而且符号还不止一个,而是层层转包,时态什么的还要乱上添乱。往往一件东西等于来等于去,结果等于很不相干甚至完全相反的另一件东西。我的意思,想必大家都能明白。总之,希望不要因为一些符号如赤旗、口红、意识形态族谱、“后殖民主义”等的缘故,就把陈映真等于到周主席小平那堆儿里去。在那堆依草附木、仗势欺人的“想象秦皇汉武”眼里,无论台湾people,还是大陆people,都仅仅是个p。

以上纯属务虚,很惭愧各位的发言让我收获了这么多实实在在的知识而我却不能稍有回报。那我最后也努努力,向季先生提出或请教一个问题。季先生文章(按:工作坊第一场季平报告《光复初期中共地下党与台湾左翼的遇合》)里谈到1946年底,新中国剧社在“中共上海文委”的安排下到台湾演出《郑成功》《桃花扇》《雷雨》等戏剧。对此我有一点疑惑。首先,牵线的个人也许有中共党员的身份,但这次活动未必是中共组织的工作。但究竟是与否,我实在没有更多的了解,只是平时浏览一些民国史料,觉得有些做地下工作的,尤其在上海那种地方,特别是在文化界,会有多重身份,是不同“人”的集合。究竟是哪个“人”做了哪件事,需要具体情况具体分析。欧阳予倩应该是一般戏剧家吧,恐怕连(接近中共的)“民主人士”都算不上。再者,抗战结束一年多,国共已经开打,中共那时的战略视野也许并不包括台湾,通过《桃花扇》《郑成功》这类戏向台湾观众宣传爱国主义,也不会是中共宣传工作的要点——那时候好像又强调阶级斗争了。中共关注台湾应在三大战役进行得差不多、国民党预备逃台的解放战争末期。至于宣传上主打民族主义、爱国主义,那是很后来的事了。我读季先生的文章受益多多,请教这么个小问题,也不知道能不能忝列“学术互动”?

作者简介

黄纪苏,学者,业余剧作者,中国社科院退休职工。著有剧本《无政府主义者属意外死亡,左派艺术家属意中死亡》《切·格瓦拉》《我们走在大路上》《猫和老鼠的故事》等。图片来自网络和“台湾左翼的两个重要时刻”工作坊资料。