张玉林 | 世界粮食日,四问“粮食安全” -凯发官网k8

图片来源:网络

在大国竞争加剧、新冠疫情持续、气候极端“异常”、农产品价格高涨,以及全球能源危机可能演变为粮食危机的多重阴影中,我们迎来了世界第41个粮食日。尽管绝大多数国人不会关注,但也因此更需要发问:中国的“粮食”安全吗?

估计没有人能够令人信服地回答。因为它涉及的东西太多,包括如何理解“粮食安全”,包括是否精确地掌握一些最基本的信息,还有难以预料的大国关系走势——它将深刻地影响中国“利用两个市场、调动两种资源”的能力。

不过,避开总体性的提问和总体性的回答,仍然有话可说。在这篇短文中,我将以四问的形式来梳理相关的基本数据及其包含的问题。有些能够找到可信的答案,有些则始终令人充满疑虑。但摆出答案和疑虑都有助于认识和理解“形势”。

一问:耕地面积究竟是多少?

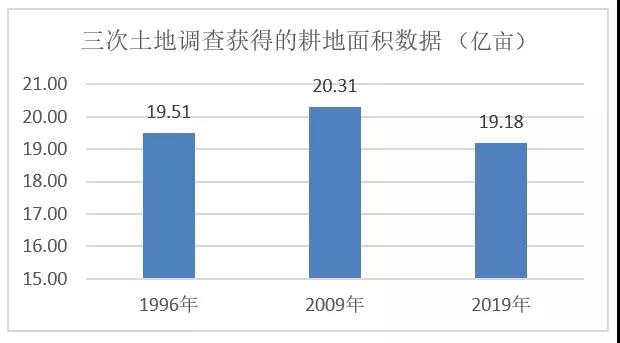

在2021年8月26日之前,我们并不清楚中国的耕地面积究竟是多少。但当天举行的第三次全国国土调查新闻发布会告诉公众:截至2019年12月31日,全国耕地面积是19.18亿亩。

调查公报和相关报道显示,结论应该是可信的。比如,国务院“三调”领导小组多次强调“尽可能采用先进技术手段,减少可能出现的人为干扰,千方百计提高数据质量”;自然资源部先后召开上百次会议研究部署落实、数十次赴地方调研指导,反复强调“对调查真实性毫不动摇,寸步不让,虚报严惩”;县级初始调查成果则是平均经过了7轮“检查—反馈—整改—再检查”的反复核查整改。尽管这仍然不能保证完全杜绝人为干扰,但全国数据的可信度应该属于很高或较高。

至于2009年的第二次调查结论(20.31亿亩),也应该是可信的。它比1996年的第一次调查结论(19.51亿亩)多出近8000万亩,“比基于一次调查逐年变更到2009年的数据多出20380万亩”。调查主管机构曾专门解释这种反常现象出现的原因:“主要是由于调查标准、技术方法的改进和农村税费政策调整等因素影响,使二次调查的数据更加全面、客观、准确。”“农村税费政策调整”的言外之意是:取消农业税之后,基层政府和农民不再需要瞒报耕地了,所以早期被隐瞒的耕地就冒了出来。这一解释具有说服力。那么第一次调查时点的实际耕地可能是多少呢?鉴于两次调查期间建设用地增加了8729万亩、占用的又多是耕地,而且其间推行的退耕还林政策也压缩了耕地,估计1996年的实有面积至少是21亿亩。

在确认了二调与三调的可信性之后,我们就可以放心地比较:在2009年之后的十年间,全国耕地面积减少了1.13亿亩。尽管中央政府确定的到2020年耕地保有量不少于18.65亿亩的红线得以确保,但十年间平均每年减少1130万亩,耕地非农化的速度堪称迅猛。

在数量减少之外,需要注意耕地转用所伴随的质量降低现象。调查公报指出,“在非农建设占用耕地严格落实了占补平衡的情况下,耕地类减少的主要原因是农业结构调整和国土绿化。”如果说“占补平衡”经常意味着占优补劣、占水田补旱地,那么农业结构调整和国土绿化伴随的耕地转出转入也伴随着同样的问题:十年间有2.29亿亩耕地转变为林地、草地、湿地、河流和湖泊水面,其中有坡度在25度以下的1.8亿亩耕地种了树,内含6200多万亩坡度在25度以下的平地;与之相对,有2.17亿亩上述地类转为耕地,其中包括880多万亩坡度在25度以上的林地。而耕地净流向林地1.12亿亩,加上净流向园地的合计为1.75亿亩,这与十年间净减少的1.13亿亩耕地的差额,应该主要来自农村建设用地向耕地的转变——其中又多是由“增减挂钩”政策推动的“农民集中居住”的结果,在一定程度上也是侵犯农民权益的结果。

二问:播种面积可信吗?

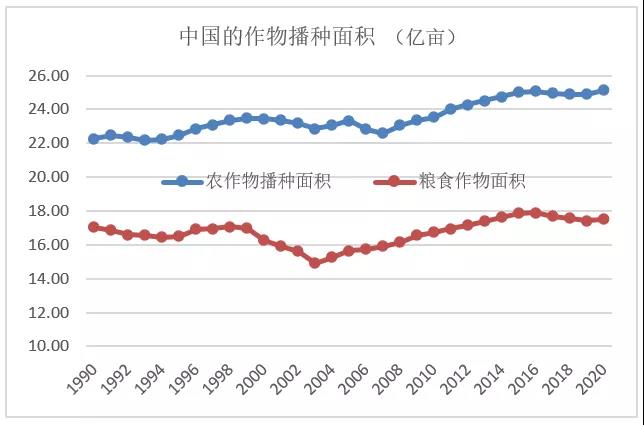

与耕地减少反映的耕地非农化相比,从国家统计局报告的播种面积数据倒是难以看出全国性的耕地非农化、非粮化趋势。相反,农作物播种总面积从2007年开始持续增加,2017-2019年有小幅波动,但也接近25亿亩,2020年则达到25亿1231万亩,创造了历史最高记录;粮食播种面积更是早在2003年跌破15亿亩之后快速回升,2009-2011年恢复到1996-1999年的水平,此后始终维持在17亿亩以上,尽管近三年的平均数比此前三年的平均数少了3000万亩左右,但是在“非粮化”的意义上并不显著。

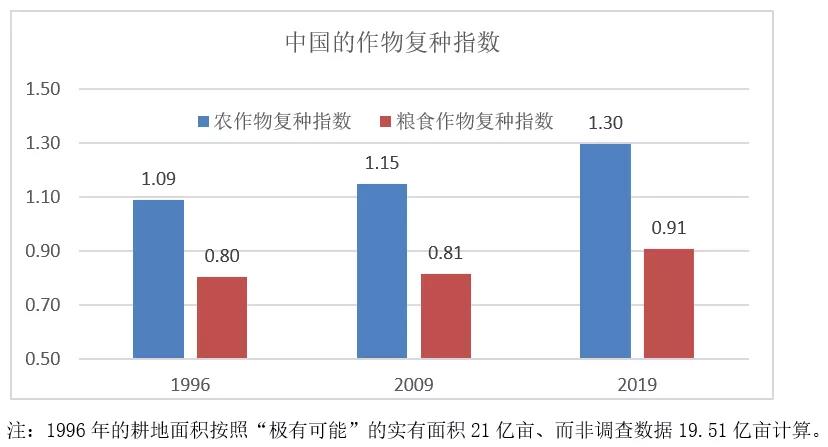

进而,如果将三个调查年份获得的耕地面积与作物播种面积加以比较,可以得出相应的作物复种指数。由此计算出的复种指数表现为连贯的上升,其中农作物总复种指数从1.09增加到1.30,粮食作物复种指数从0.80增加到0.91。就此可以断言,从全国范围来看,统计数据不仅显示(现有的)耕地没有出现非农化、非粮化,而且恰恰相反,是在“趋农化、趋粮化”。

这样的结论显然不符合常识。可以看到和读到的一些微观案例表明,由于统计-监督体系的弊端或应对缺失,种粮补贴政策确实也导致了一些地方的农户和干部多报粮食种植面积,并纳入播种面积统计。较早有《经济参考报》记者2013年对福建省的粮食主产区南平市的调查,其下辖各县甚至普遍存在“水稻良种”种植面积多于水稻种植总面积的现象。近期则有《半月谈》杂志去年初的报道:南方某村是粮食基地,但道路两旁的大片良田都种上了茶叶,村支书坦言,该村上报有3500多亩耕地种水稻,但实际上只剩下五六百亩劣等田,并不适合种粮[1]。这令人想起苏南和浙北一带较常见的现象,当地的许多水稻田早已改成了鱼塘,但照样发放的种粮补贴显示纳入了粮食播种面积统计。就此需要追问:这类局部的失真叠加之后,会在多大程度上抬高全国数据?我的判断是,如果全国的粮食播种面积夸大了10%,后果就将很严重。

三问:粮食产量水分有多少?

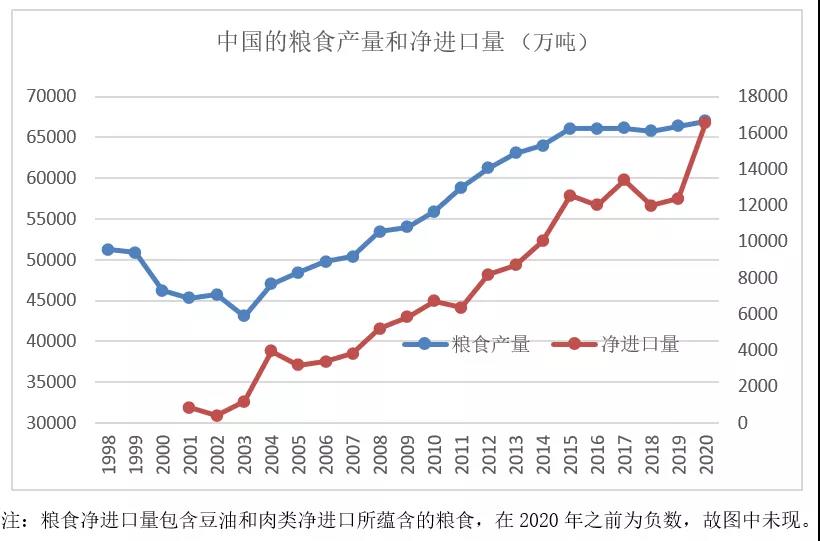

与粮食面积密切相关的是粮食产量。官方统计数据显示,中国的粮食产量在经历了世纪之交连续五年的下跌之后,2004年开始持续增加,以至于出现了“十二连增”,其中2007-2015年平均每年增加近2000多万吨,2012年突破6亿吨。在后来出现小幅波动之后,宣传话语又改称“连丰”,去年是“十七连丰”,总产量达66949万吨,全国人均占有量为474公斤。

尽管国家统计局在每年发布的粮食产量(数据)公告都会说明统计调查方法(“主要品种抽样调查、小品种全面统计”),但公布的粮食产量数据也屡遭质疑,一些地方的粮库在迎接检查之前突然“失火”的事件,更是让民间怀疑粮库里究竟是否“高库存”。针对2012年、2013年报告的6亿多吨产量,有专业人士认为,实际产量可能要少出1亿吨左右[2]。举证有微观的经验观察或调查,也包括堪称农业规律的中外历史经验:受制于天气影响,粮食产量经常表现为丰-歉-平的循环,中国何以能出现“n连增”或“n连丰”?关于后者,我的一位朋友及其弟子曾经查阅过一百多个国家的谷物历史数据,然后发现:没有哪个国家的谷物产量能够保持连续五年的增长,“中国是唯一例外”。但是他们找不到唯一例外存在的理由。

被当作证据的还有粮食大量进口,“如果增产了就不需要大量进口”。从进口量来看,包括大豆在内的“粮食”净进口出现于新世纪初年,2014年超过1亿吨,2020年达到1亿6543万吨;至于其中的谷物,2009年开始也表现为连续性的净进口,而且有长期增加的趋势,2012年突破1000万吨,2015年达到3222万吨,2020年达到3500万吨。今年又有新的记录:1-8月粮食进口量11454万吨,比去年同期增长34.8%,超过了2019年的全年进口量。

不过,“如果增产了就不需要大量进口”之类的断言并不具有说服力。这是因为,如果增产的幅度满足不了消费或消耗增加的幅度,真增产也仍然需要大量进口。这里要面对的是,在真增产和假增产的情况下,“中国人的饭碗”分别在多大程度上依赖于中国之外的世界?

在粮食产量确实可靠的情况下,按照2020年的国内产量和进口量(粮食口径。不含奶粉、坚果等种类总计数千种、重量总计数千万吨的“食品”),当年的总供应量约为8亿2000万吨,中国整体的粮食对外依存度是18%,进口“虚拟耕地”约为10亿亩(相当于2019年国内耕地面积的52%)。将消耗总量除以14亿1177万人,相当于人均消耗580公斤;对照各省级行政区的人均粮食产量,可以得出省级区域的自给率:有6个省区高于100%(黑、吉、蒙、豫、皖和新疆),7省区在80%-95%,11省区不到50%,7省区低于30%,其中广东和浙江分别为17.4%和16.2%,上海和北京分别为6.4%和2.4%。顺便强调,属于南方的省区只有江西省的自给率超过了全国平均数,“能够调出”粮食的6个省区都在北方。

在粮食产量含有水分的情况下又会如何呢?假定产量的含水量与播种面积的含水量一致,均为10%,那么2020年的实际产量要减掉6700万吨,变成60254万吨,计算出的人均产量和消耗量会因此减少36公斤。但进口量并不变,因此中国整体的粮食自给率会从81.7%下降到78.4%,反过来说,外依存度上升到21.6%。

四问:“发达地区”的非粮化底线何在?

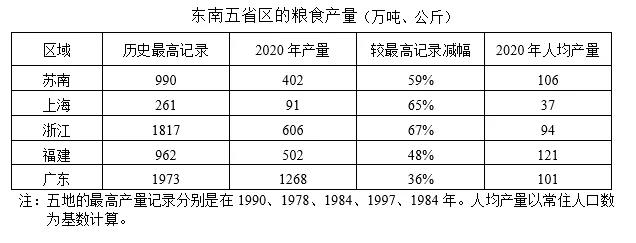

当然,单纯地以粮食自给率来衡量“粮食是否安全”并不合理,以其来要求北京、上海之类的“国际化大都市”和特权城市,在食物伦理之外也实属荒唐。但确实有理由将属于“发达地区”、其农业也被认为比较发达的东南沿海地区拿来考察,进而探究它们在耕地的非农化和非粮化方面的底线。

我为此梳理了苏南五市和上海、浙江、福建、广东的相关数据。它们都是人多地少,其中浙江和广东是“七山一水两分田”,福建是“八山一水一分田”。都曾经属于某种农业形态的典范,保持过粮食的高产或自给,数百年前流行的“苏湖熟,天下足”之类的说法会赋予这种考察以历史感。而作为改革开放以来享受“人口红利”最大的地区【注:2020年与1982年的人口普查数据显示,五地常住人口的增幅都远远超过40%这一全国平均数;苏南和上海都实现了翻倍,浙江和福建都超过60%,广东则增加了135%;区域整体增加了98%,总人口达29500万人】,工业化和城市化程度最高的地区,以及不断提供各种模式或经验的地区,将其拿来比较也具有现实意义。

由于各省区的第三次国土调查数据至今没有公布(这实在异常,鉴于全国数据必然是各地数据汇总的结果,各地理应先于国家公布其“家底”),不清楚三省一市的耕地究竟还有多少,因此无法计算各地的作物复种指数。但是,其报告的作物面积和粮食产量都有着大幅度下降,即便不考虑这些地方的数据可能也像全国数据那样含有水分,现有统计数据显示的下降幅度已足够惊人(如下表所示),其中浙江尤其突出:粮食面积在上世纪80年代前期曾经超过5000万亩,世纪末仍然高于4000万吨,但随后出现了断崖式下跌——2001年跌破3000万亩,2006年跌破2000万亩,最近六年始终低于1500万亩,不到其最高年份的30%;粮食作物占农作物面积的比例始终低于50%,粮食产量的跌幅则超过了上海。

众所周知,浙江在许多方面已经成为新时代的“模范省”。它首创的所谓“粮食生产功能区”概念已经成为国家政策,虽然在它划定的“粮食生产功能区”中曾经有十分之一的耕地没有种粮食。最近又成为“乡村振兴示范省”和“共同富裕示范区”,农业农村部与浙江省政府还联合印发了《高质量创建乡村振兴示范省推进共同富裕示范区建设行动方案(2021—2025年)》,其中提到:“巩固提升粮食产能。落实粮食安全党政同责……,粮食播种面积和产量分别稳定在1500万亩、120亿斤以上。”就此可以知道:面积1500万亩、产量120亿斤(600万吨),是农业农村部认可的浙江省的耕地非粮化的新底线。它也同时意味着,浙江所消耗的粮食总量的80%以上,将继续来自于浙江之外。

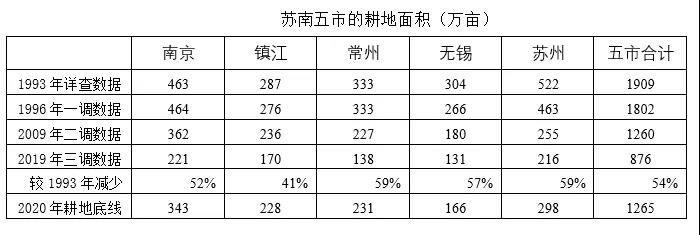

其他地区的底线呢?上海、福建和广东的情况无从获悉。但至少就苏南地区的情况来看可以做出如下结论:它在耕地的非农化和非粮化方面没有底线,因为一降再降的底线被一再突破。以耕地面积为例,在以各地方政府名义编制、国务院批准的《土地利用规划总体方案(2006-2020)》中,苏南五市到2020年应确保耕地不少于90.6万公顷;在2017年获批的调整方案中,上述面积被压缩到84.36万公顷。但最新数据表明,到2019年,只剩下58.38万公顷,超出国家划定的红线31%;与1993年相比减少了54%,其中苏州和常州都减少近60%;与2009年相比减少了30%,其中南京、常州都减少了39%,远远高于同期全国耕地的减少幅度(5.6%)。

理应说明的是,与浙江和上海相似,苏南在土地利用和“耕地保护”方面创造过许多模式,比如,“三集中”和异地购买建设用地指标的“增减挂钩”被多地仿效,而苏州的“三优三保”也受到南京和北京的土地主管部门的鼓励和支持。这些受到仿效、放纵或鼓励的“创新”有助于满足当地的土地饥渴、壮大土地财政,代价是本地和外地的农民未必情愿的“集中居住”(以张家港市乐余镇为例,最近三年的“三优三保”工程就拆掉了多个村庄5000多户村民的房屋,复垦的土地则大片荒芜),结果也没能节约土地、保护耕地,反而促进了耕地的占用和滥用。

结 语

在结束上述四问后需要交代,看来最高决策层已经意识到耕地的非农化和非粮化可能构成隐患,否则不会在去年秋冬季节先后发布两个文件,要求坚决制止耕地的非农化、防止耕地的非粮化[3],近期又发动各地“查粮食”。地方上自然是闻风而动,比如浙江,8月上旬有报道说“已经完成粮食生产功能区非粮化整治48万余亩”,9月下旬又启动了“涉粮问题专项巡视巡察”。这样的举措必须欢迎,但对结果则是有些忐忑不定:希望巡视巡察不是“假认真”,又担心“真认真”查会出大矛盾。

既然是“世界粮食日”,就应当最终落脚于世界。我想说的是,中国的粮食不出问题,不仅是中国人民、尤其是那些缺少购买力的人民的福分,也是世界人民、特别是那些不如中国“富裕”的穷国人民的福分。在那场教训深刻的大饥荒结束60周年的2021年,这样的提醒不应算多余。

参考文献:

[1] 沈汝:种粮面积“家底不清”成粮食安全隐忧,《经济参考报》2013年6月3日;林超、冯大鹏等:好地搞建设,劣地搞农业?基本农田怎么办,《半月谈》2020年第3期。

[2] 李昌金:警惕粮食安全保障危机,《社会观察》2013年第10期;蒋高明:要高度重视粮食数量质量安全,《中国科学报》2014年6月13日;许准、许准、张维等:中国的粮食产量:“十连增”还是“十连滞”?2014年5月, http://monthlyreview.org/author/zhunxu/

[3] 国办发明电〔2020〕24号:《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》;国办发〔2020〕44号:《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》。