黄纪苏|刘老三与刘老爹:城市发展的两条路线 -凯发官网k8

编者按

保马今日推送黄纪苏老师的文章《刘老三与刘老爹:城市发展的两条路线》。

城市,它的构词方式就暗示着它兼具政治与经济的功能,而城市的历史则是这些社会要素不断整合并相互斗争的过程。黄纪苏老师通过刘邦建新丰一事回顾了从古至今中国城市发展的两条路径:殿堂对市井,王霸对烟火。在这两组对子中,前者是高高在上的政治力量,它们掌控着城市的整体布局、规划,且在不断地渗透进城市的方方面面;后者则是平民百姓的柴米油盐,是真正为这片人类聚居地增添生活气息的养分。今天很多一刀切式的城市改造,其结果也许只剩下了枯燥的整齐划一。真正有温度的城市不必需要用王霸置换烟火,在干净整洁中保持烟火本身的特色就很好,毕竟,最正宗的家常菜是每一家自己独有的做法与味道。

本文原载于《文化纵横》杂志2021年2月号,保马本期推送的是该文的完整版,所配图片皆为作者提供。感谢黄纪苏老师对保马的大力支持!

前些时从北京去了趟西安,不禁想起刘家往事。刘邦是沛县丰地人。丰说城不城,大概镇的规模。刘邦行三,青少年时代是镇上的顽主。刘家老爹也不是多正经人,平日跟些嘎杂子琉璃球打得火热,酷爱斗鸡踢球。天下的爹大多律己宽责儿严,老爹总骂老三不上进。也许是骂错了,也没准骂对了,刘老三不知什么时候便有了上进心。他后来去咸阳服徭役,目睹帝都的气派、今上的威风,立下好男儿要活就活成这样的大目标。再后来,目标实现了。目标刚实现,沛县帮的萧丞相就大兴土木。刘老三说,天下一惊一乍指不定归谁呢,老萧咱造它呢!老萧说,正因为天下方定未定才要大造特造:不炫不酷谁看得见您,您又镇得住谁呀!刘老三赢就赢在从谏如流上,于是在长安造起亭台楼阁,并把刘老爹送进深宫颐养天年,顺带反思老三不行老二行的当年误判(我的合理推测)[2]。庄严肃穆的深宫里,刘老爹的规格待遇上了天,幸福指数却跳了水。老三见老爹郁郁不乐,找人一问,居然是住不惯:刘老爹虽企盼儿子在万人之上,自己却只习惯在万人之中,苦苦怀念丰的日子。刘邦说这还不容易,解开衣带,从国家能力上拔下一毛,在长安边上建了个一模一样的新丰,把旧丰的老街坊整体搬迁了来。新丰特区空中飘着鸡毛,街上走着牛羊,张宰猪、李球球们捧着刘皇上兼三儿哥的红包个个眉开眼笑。也不知蹲在门口的刘老爹感觉如何,够不够原汁原味?

从刘家的往事里,可以约略见到古往今来城市发展的两条路线:殿堂对市井,王霸对烟火。

一

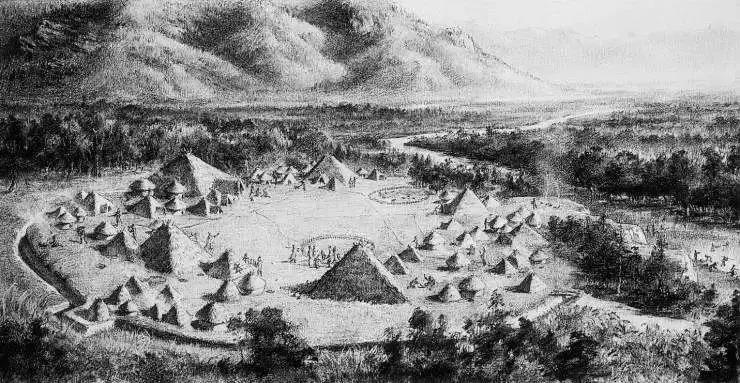

距今六七千年的姜寨遗址复原图

结冰的故宫筒子河

人类是抱团的动物,城市是扎堆的地方。最早的城市是村——比如说小王村。小王村后来添丁进口成了大王村。大王村后来挖环壕起围墙,版本不断升级,成了“国”(都),真的有了王,并向四周收保护费及存在税。《禹贡》里评定九州土色、列举各地物产,想必也是为了征国税地税大摸底吧。城(市)一般会有城(墙),但也不一定。城墙据说跟坝关系密切,能防水[3],但主要功能应是防人,防抢东西的敌人[4]。敌人不光外面有,里面也有,因此城内套城,墙内筑墙[5]。到了国家阶段,国(都)几乎等于国王的住宅及办公厅。一般的城可看做国(都)的简写本,因为城的首长都是“分身之君”(黄宗羲)。一百年前的德国思想家马克思·韦伯比较了东、西方城市之后说,中国古代的城市不过是行政机构的堡垒,或官员的住地。这话未免绝对化了,未必尽合数千年间的百城烟水[6],但确实犀利,就像打架,一把薅住了存亡继绝的裆部。

中国早期的城市尤其是都城,跟畿服的“天下”一样,俯看是由里而外的同心圆,侧看是自上而下的金字塔。城的主体是宫,然后是“仕者近宫”,再然后是“工商近市”,再再然后是“不仕与耕者近门”。出了城门还有“郊”,郊以外就是“野”了[7]。国王自己玩不转养心殿储秀宫,勋贵自己也运行不了马大人胡同铁狮子胡同,他们需要各种碎催烧陶运菜、吹喇叭抬轿子。碎催在“市”或“门”一带打工,起先都不一定让住城里,后来放进来成了“国人”,是因为需要他们的24小时不间断服务,跟现在的驻家保姆差不多。“郊人”类似城乡结合带的北漂,是提供这类服务的重要人才池。

早期帝王的“都市观”很可能是:宫城≈都城。秦都咸阳原在渭河北岸,那里有甘泉宫、望夷宫以及荆轲刺秦的咸阳宫,后来扩容到南岸的阿房宫、兴乐宫、上林苑,于是便有了“渭水贯都”格局。嬴政在黄土高坡上修了好多宫殿,还用各种“道”将其勾连在一起。实力、气魄在那儿,始皇可能真是想“表汧(后称千水)以为秦西门,表河(黄河)以为秦东门”,把整个关中都当了帝都。汉长安城,宫殿就占了总面积的三分之二,还不算城外的宫殿。据考古学家的田野发现,“无论西汉长安还是东汉洛阳,目前城圈内发现的主要是宫殿区”[8]。当时也搞南水北调、西水东输,甚至还修了“飞渠”(渡槽),河水笑入皇家林苑。王公贵族的陂塘也喜分一杯羹,可以荡舟,船上张着伞盖,四面围着帐幔,船夫摇着橹,唱着江南采莲歌(恕我稍作演义)。普通市民则使用用不了太久就会污染的水井。

汉长安城东南角遗址

战国以来的大一统运动也好,帝制运动也罢,至秦汉大功告成,权力集于皇帝一身。国都是建筑,更是政治,承担着讲好权力故事的使命。其实帝王本人的想法一般比较朴素,无非秦二世说的“作宫室以章得意”,或前引萧丞相把刘皇帝说乐的那席话。而理论高度则要靠等着往里挪、向上挤的打工仔了。只要激励机制到位,打工仔的创造力不可低估。被发到西北守边防的山东人娄敬,就是在迁都问题上一言兴邦而一举姓了刘,然后再接再厉,提出化胡汉为甥舅的国关新思路。意识形态打工仔们在君权和天命之间媒婆似的忙个不停,“五德之运”、“天人感应”实属千禧年级别的理论创新。当然忽悠蒙事的也不少,徐福、卢生还中了标,和他们的“长生不老工程”相比,今天那些社科首席专家或学科带头人弄到的钱真不算个数。

天命谁也看不见[9],但特殊领域的专门人才能看见,国家的天地四时之官,民间的张仙姑马道婆[10],都能通过一些迹象得见权力的神圣合法性。有些迹象比较low,如刘老三的母亲被野龙摁床上于是有了他(据说刘老爹从头看到尾,没拦也没赞),老三都不靠它自信[11]。还是天象有品位,尤其星空,神秘而深邃。北极星是天上的头子,皇帝是地上的头子,“天极”和“皇极”之间,不止是老子和儿子、而且是镜前和镜中的关系。于是秦的咸阳城“象天极”而“则紫宫”(北极星及其团伙),汉的长安城也被附会成“斗城”(北斗南斗),其政治含义很明确,即杜甫说的“北极朝廷终不改,西山盗寇莫相侵”。所以,天象之学在历代跟导弹、核潜艇的学问一样,都禁止民间研习。

作为权力大讲堂的国都,不但“象天”还“法地”。由于国都“非于大山之下、必于广川之上”,法地的一项重要内容就是根据地势的高低安排社会的贵贱。有时“地”还优先于“天”,如汉长安即“因天材,就地利”没把宫殿安排在离北极星更近的北城,而是建在城市最高处的南部。西安一带考古发现的秦汉宫殿不在高坡上就在高台上,这与再早个两三千年的杭州天目山良渚文化古城一脉相承。天目山的高端人口也是尽量跟“卑湿”保持距离(免得“丈夫早夭”)。要想洪水淹不着而洗脚水有人拎,阶级结构是必要的前提。自然地形因此而获得了社会含义:平地适合垂首,谷底适合仰望,而雄视天下、俯瞰众生最宜在城门楼子上。

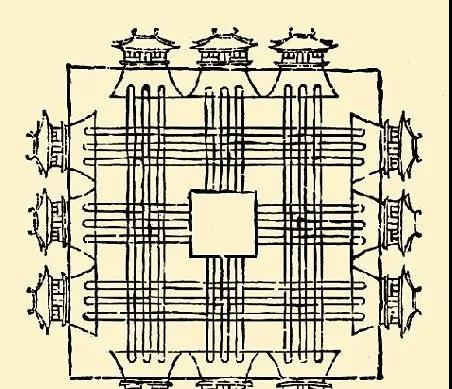

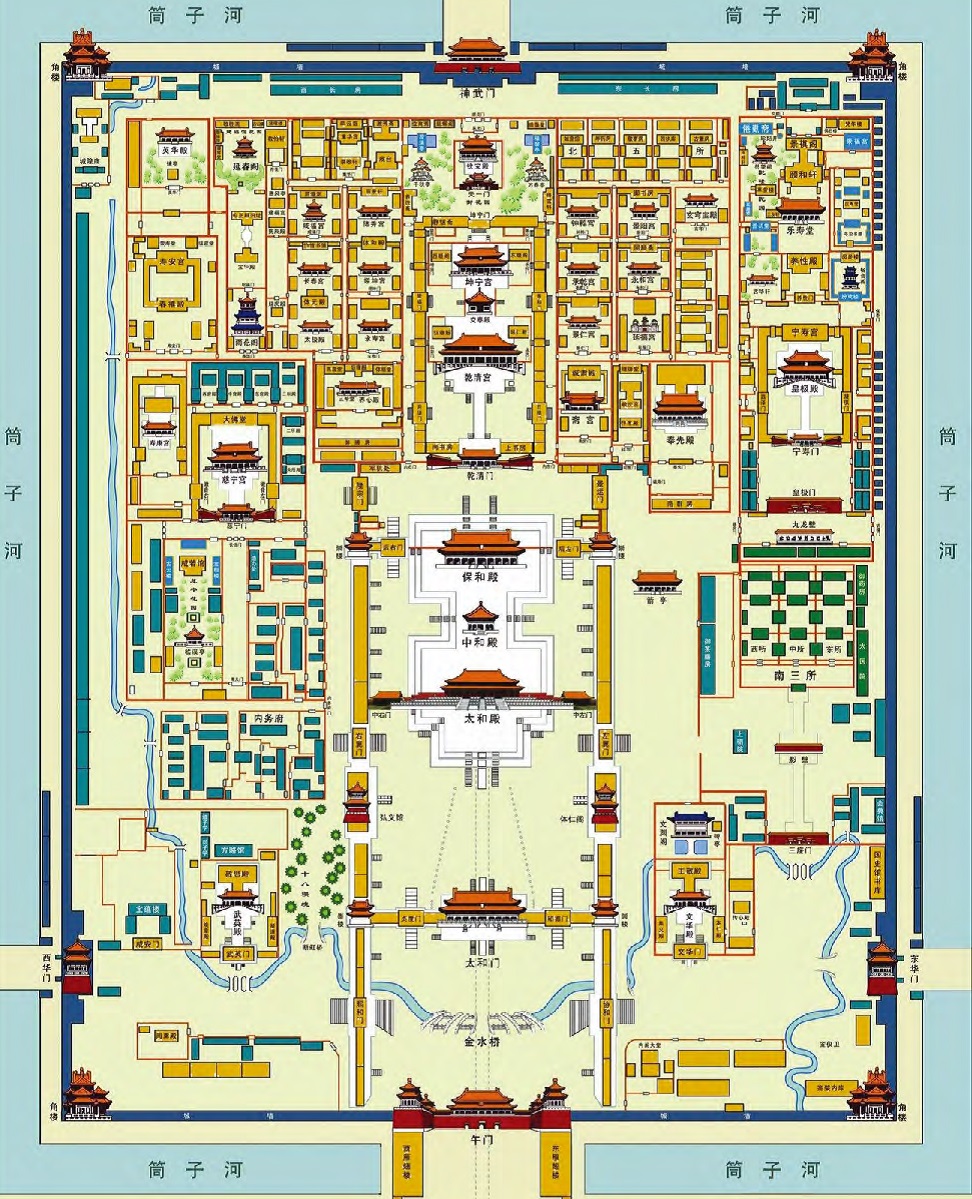

三礼图中的王城图

大明混一图

除了高高在上,王者还“必居天下之中”,即“择天下之中而立国”。国都建在大地中央据说是为了不偏不倚,让四方进贡的、四下收税的跑同样的距离。平面的“中”被争强好胜的人类三把两把捣鼓成社会的“高”。因此,边疆的夷狄入主“中国”,有时包含了跟先进文化、先进生产力接轨的意思,如魏孝文帝便觉得拓跋在北岳之北,缺个“九州”户籍,于是决心迁都天下之中的洛阳。要属秦始皇重位置更重本质,咸阳在西岳之西,他既要居中又不想挪窝,便把天下名山像废封建设郡县那样重新任命了一遍:东五座、西七座,秦居中央。还有忽必烈,部下霸突鲁建议他驻跸燕京,非说那儿就是“天下之中”,背后的硬道理也是枪杆子里面出中心。

北京故宫平面图 [12]

“择天下之中立国”还不算完,还要“择国之中立宫”。这在原理似不太通,实践上也不易行。就算在城中央立了宫,宫中央立了殿,殿该朝向那边呢?就算殿是祈年殿那样360度的,王者既非三头六臂,要接受四面八方来朝,他不得坐转椅么?再说了,方向也早就像位置一样等级或礼制化了,“向明而治”、“南面称帝”、“北面称臣”都弱化了四面居中的意义。于是中央收缩为中轴。中轴线起源很早,跟君权相见恨晚[13]。中轴原则与方向原则合计商量的结果是:南北中轴线最好,东西中轴线也行。梁思成先生以北京城有中轴线平分东西、无中轴平分南北为憾事,估计是心里放不下《周礼·考工记》“方九里旁三门、中九经九纬、经涂九轨、左祖右社、面朝后市”的理想模本吧。中轴线在城市尤其是宫殿布局中把主从、尊卑、左右平衡等权力格局、阶级关系演绎得淋漓尽致。不过受地形坡势旧房基新发展诸多条件的限制,有时候伺候好一根中轴线并不容易。据有关专家考证,明清北京城从永定门到钟楼7.8公里的轴线不但没均分城市,甚至还跟子午线成一定夹角,即不那么正南正北[14]。其实,前面说了,宫才是城的主体,从万春亭放眼望去后三宫前三殿天安门正阳门一路中轴就ok了,哪个皇帝还真“左准绳右规矩”去验收啊。中轴原则对我们民族的等级观念影响至为深远,这是随便走进,哪怕是,“马克思主义与儒家传统高峰论坛”会场,一看主席台就明白,但接着又会被“中正”“中和”“中道”之类说糊涂的中国故事。平日老百姓圆桌聚餐,都要推举出一把椅子为上座呢。

大汉前边有个“大秦”,西边也有个“大秦”——我是说古罗马。位于中、西两大文明上游而人口在几十万到百万之间的长安与罗马有同有异,最显眼的不同是公共设施。罗马有斗兽场,长安也有,飞将军李广的孙子李禹犯了事就曾被扔进上林苑的虎圈,经汉帝特赦虎口余生。但罗马斗兽场向所有罗马市民开放,而虎圈的观众席上只有汉帝及其后宫。罗马的广场熙熙攘攘,演讲的、算卦的、卖东西的、偷东西的应有尽有。而建章宫、未央宫前的广场大概只见过皇帝的仪仗没挨过普通人的鞋底——衙门前的空场同样是“肃静”的地方[15]。罗马有不少浴场,不光搓泥,还集茶馆、ktv及微信群[16]于一身,属于民心工程,赶上领导人“三同”或“结亲戚”,能跟流氓无产者一池子里泡着。长安也发现了汉代浴池的遗迹,但位于插翅难进的宫城,唐代有汤泉宫、华清池,都是“私”到百分之上千的私人会所,没一点“大同”的意思,对于同城的普通人不是传说就是谣诼。此外,还有剧场、图书馆[17],还有前面提到的水渠。我没有历史虚无主义的意思,我只是纳闷:长安的普通居民比上固然不足,比外就一定有余么?当然换个尺度,比如说满意度、快乐指数之类,长安的贩夫走卒完全有可能碾压罗马的诗人学者。

我们对古代城市的了解,一大部分来自文献,而文献的一大部分又出自文人词臣的手笔。在古代城市特别是都市的内/外、主/次结构中,文人词臣这些打工仔,物理上也许“近市”“近门”,但心理上无不“近宫”。他们说里不里,说外不外,踩着下头,盯着上头,以边缘的朝思暮盼讴歌核心的良辰美景,特别富于浪漫情调。从班固的《西都赋》、张衡的《西京赋》中,不是闻不到平民百姓的市井烟火气[18],只是与崇楼巍阁的王霸气比起来太微不足道了。读骆宾王的《帝京篇》就好像跟着小导游逛紫禁城颐和园,听他娓娓数别人的家珍,末了还抱怨上户口真的好难!

宋代勾栏

不过,随着工商业的发达和礼法制度的破败,“市”在皇城外默默积累并在观念文化中渐渐做大。到了唐传奇,已经有城市平民的身影[19],虽然虚虚实实、神神鬼鬼鬼的。唐宋之交,半起居半禁闭的里坊制经拆墙打洞变为前店后宅的街坊制,中低端人口有了更大的生活空间。文人阶级中老也“进步”不上去的路涩儿(loser)掉头却走,向已然可以养得起他们的市井讨生活,或为刘兰芳编话本,或替赵本山写脚本。城市的普通居民成了勾栏瓦舍的主顾,甚至评书杂剧的主角。至此,中国都市的气场虽仍由王霸气控股,但烟火气好歹也成了股东[20],殿堂与市井就像在演一主一辅的二人台。

二

世界进入现代,又是一番天地。刘老三v.s.刘老爹的城市发展路线呢?殿堂 市井,或王霸 烟火的城市股权结构呢?今昔隔着沧海桑田,当然不能刻舟求剑,但历史的惯性也不能视若无睹。只要看看四线城市政府大楼的个头以及一官半职们的派头,再看看这些年用宫殿、仪仗酷炫大秦国力、大汉声威的影视剧作品,就知道王霸气是一口不太容易咽下的气。

平心说,王霸气不是没有合理的因素。行之有效的社会管理需要一定的威严,警察都跟礼仪小姐似的眉花眼笑,街头非乱套不可。再者说,社会成员的利益是利益,社会管理者的利益也是利益,他不会不追求,你也不能不承认。追求是对的,但上要封顶,不能如入无人之境,隔三差五为了首长车队一泄如注,就让百姓的交通肠梗阻俩钟头,那赶机场的、送病人的急得都快自燃了。承认也对,但下要保底,别觉着急也白急、闲着也闲着,还不如化满腹尾气为满腔豪情,为“咱”的nb车队放声歌唱呢。

如今城市挥之不去的王霸气,我想除了权力和利益之外,还有一部分来自因年深月久而习焉不察的审美传统。权力(及不平等)的城市建筑美学看着高大上,其实相当粗鄙,没多少灵动的文心、瑰丽的想象或温暖的情意,只会用堆砌、排比、重复进行视觉狂轰滥炸或死磨硬泡。中古诗人笔下的“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”,弄得建筑物跟国庆女兵方阵似的,就差正步走了。友人齐东方教授评论古代里坊格局说得很透:也就是横平竖直的几何划分,图个尽快、落个平均、瞧着齐整、管着省心罢了[21]。一刀切、标准化的建筑及城市布局在管理学上都嫌粗放,不要说美学了。中轴线布局更是威严中透着压抑,压抑中透着阴森,我回回逛故宫,都对当年的业主充满同情式理解:幸亏还有宫斗、政变等各种权力游戏,否则住这儿跟躺定陵长陵没区别嘛[22]!权力及不平等美学赶上国力雄厚的“盛世”,也没多少进步,无非是什么贵来什么,讲究的是“气派”,突出的是“规格”。当代那些只恨没建成太和殿的楼堂馆所、很可能由工商局统一配制的黑底金字商店匾额,所透出的官威霸气,跟科长夸处长的“镇得住场”、处长赞局长的“压得住台”,美学上都是同一个村的五保户。

权力/财富美学站在北京的金山上俯瞰狭窄嘈杂的背街小巷,不眼黑就怪了,最好是整体拆迁,能第三季度完成别拖到第四季度。至于那里的四时景色、晨昏情味,别说美学五保户了,就是各种美学通论、专论也未必想得起来。这些年兴起的胡同怀旧之旅,多聚焦曾经的公馆侯门,矮门矬户没人关注——住过穷名人可以通融,如初来京师的齐白石[23]、过了花期的赛金花。所幸历代还有“竹枝词”之类闲杂人等,否则文学史的这部分真成清一色的势利小人了。真要感谢老舍先生这样的现代平民作家,为世人描画了斗拱歇山雕梁画栋之外那个被人声人情捂暖的贫寒世间。相比之下,大宅门由于庭院过深、烟火几无而抑郁症、妄想狂高发,有的甚至都成了凶宅。

我出生在北京,到现在六十多年了。对于我,北京最柔软的部位是胡同,胡同最动人的时刻是黄昏,当天光渐隐,灯火初上,小饭铺飘出的炊烟里满是归家的身影。二十年前,我有次骑车从二环转入北锣鼓巷时,天上开始飞雪,雪花在一家后窗的灯光里如醉如痴,就像小时院里胡同里疯玩的我们,那是我平生见过的最美雪景。其实,无论巷多窄,室多陋,只要窗台上摆着几盆娇生惯养的花草,门槛上卧着一只气定神闲的老猫,就足以让人流连不舍。读者会说,您这是“情人眼里出西施”吧?没错,正是。有“情”人不会被做“硬”指标的俘虏,他们会由表及里,由心而物再由物而心,用生活的厮磨、情感的投入来体会朴素中的美色、平凡中的佳趣。而无“情”人看到的所谓“美”,大都浅表、无机、冷淡、速溶。有些巨室豪门真仿佛眼下那些高颜值美女,闭嘴的时候还能像块塑料或有机玻璃,一开口话糙理更糙,不久被人家正房堵珠宝店门口将裤衩打成头罩,转过年又因偷税漏税被工商查处公开道歉还净是错别字。这种娘们会有各类渣男想亲密接触她,但不会有正经人真正爱怜她。当然。越长越像圆规角尺的美学家会继续欣赏她——如果你喜欢的女人偏离美学家的眉眼距、腰臀比、黄金分割率,他们便判定你就属于蹲两年大狱、再看母猪都双眼皮的那类悲催。

三

人类的历史是不断从自发走向自觉的历史,城市会越来越远离“自然”的城市,越来越成为“统一规划”或“顶层设计”的产物[24]。但正因为如此,主导规划和设计的社会管理者除了自信恐怕更需自省,这不仅是因为他们并没部下认为的那么睿智,还因为以他们罕有其匹的资源、近乎绝对的权力,但凡心思偏一点、手艺潮一点,造成的损害可就不是一点而是一大片了。应该说,手艺还在其次,心思最为重要。

近年北京的城市治理中提出了两个口号:让核心区(即合并了宣武、崇文之后的东、西城)静下来;让天际线露出来。这样的口号及后续的动作确实值得商榷。先说“静下来”,城市作为迄今人类群居的最高形态,热闹是它的生命体征,住着数百万活人的地方不热闹就成公墓了。当然,没人会认为越热闹越好。好的城市治理在于把握分寸、因地制宜,繁而不乱、动静有时,而不是顾此失彼、因噎废食,一道命令下来,便民小店、近民小摊不翼而飞,老百姓皮带磕个眼儿都找不着地方。再说“露出来”,也不知道带头喊口号的是怎么理解“天际线”的,广告牌所挂靠的楼宇难道不是城市的天际线么,拆了广告牌又能露什么呢?也许在他们的心目中,天际线就是地平线?真要那样的话,您就是把北京拆回到元大都或金中都也没用,因为城市跟地平线打根上就不共戴天。“静下来”也好,“露出来”也好,问题的实质都在于:城市为谁?笔者无意将今天的“强化首都功能”、“营造良好的政务环境”/“拆墙打洞”、“清理2d人口”往殿堂(王霸)/市井(烟火)那儿归。因为时代变了,唐德宗表扬长安城管主任把核心区的“六街”管得“月恬风静”搁今天不大合适了。

还是说说城市的广场吧。十年前,西安的一些高校邀我去和同学们交流,有天没事我溜达到小雁塔那儿的广场,见一群“汉服运动”的青年正朗诵祭文,我后来把稿子要过来拜读,那文采和激情真把人日、光日甩出好几里地。我也特别怀念在天安门广场放风筝的年代,太心旷神怡了!那只蓝蝴蝶从我手中飘然远引,渐渐融化在湛蓝之中。当我把它从碧海青天往回拉时,会感到几分迷惘:它这是返乡呢还是离乡?我去各个城市,只要时间允许都要到广场上转转,看跳舞的、轮滑的、唱歌的、甩响鞭的、谈情说爱的、议论天下大事的、像我一样戳那儿傻愣着的。我很认同意大利教授[25]讲广场是“人民的空间”,但我想改一个字——“人”改成“平”。“人民”这个词太像公园公厕之类的公共空间了,谁都涉足染指,早就变得因没有重点而不知所云了。说广场是“平民的空间”更接近实际,而“全民的空间”——也就是说大人物也来此与民同乐——则是尚遥远的理想。广场的精气神不在名称,也不在面积,而在谁在那儿、干什么。有的三四线城市,巍峨的政府大楼像布达拉宫,正对的巨大广场像雪域高原,因为远离居民区,人迹罕至,也不知给谁修的、修它干吗。与其弄个五年开一次誓师大会、十年搞一次国庆游行的广场,真还不如把钱分了,为每个居民区弄个小型广场或空地,让大叔大爷上午唱戏下棋,奶奶姥姥中午推小贝贝晒太阳看世界,大妈大姐晚上跳鬼步僵尸舞呢。

同样基于“平民空间”的理由,我一直认为,如果城市规划必须二选一的话,那么宁要一千个普通艺人交得起场租、普通观众买得起门票的小剧场,也不要一座让世界亮瞎眼的大剧院——能都要当然最好。还有公园。起码对于中国来说,“旧社会”变“新社会”的一个显著标志就是帝王将相的私园成了公园。如果没有这场现代变革,平民百姓真没必要为“悠久而灿烂的古代园林艺术”自豪得不要不要的。不过,旧与新也没那么绝对。文革期间,北京最著名的两座皇家园林北海公园和景山公园说关就关,对公众没任何交代。多年后才听说这封建老巢成了文革新贵的游乐场:旗手在东面的景山一边摘苹果一边批封资修,完了去西面的坊膳请客吃饭,还邀请镇国公也来——镇国公正为旗手的下场运筹帷幄,实在没那闲工夫。这些年万马奔腾圈地忙,有钱有势的都在以拙政园、温莎堡为愿景营建私家园林。我参观过一位名流在郊区的别业,不但有山有水还有原生产队长领着藏獒为他看家护院。不少公共景区拿着红头文件为大官大款大腕大兴土木,一些公园则悄没声地划出一块通幽处让“游人止步”,做少数权贵和特殊关系户的会所。

四

我去西安是参加那里的一个题为“城市的温度”的会议。会议源于叫做“西安温度:文化创意温暖城市角落”的一系列活动。这些由设计师们帮小店小铺小摊整容的活动,我虽无缘实地现场观摩,但通过阅读文字和图片资料,还是得到几点感想。

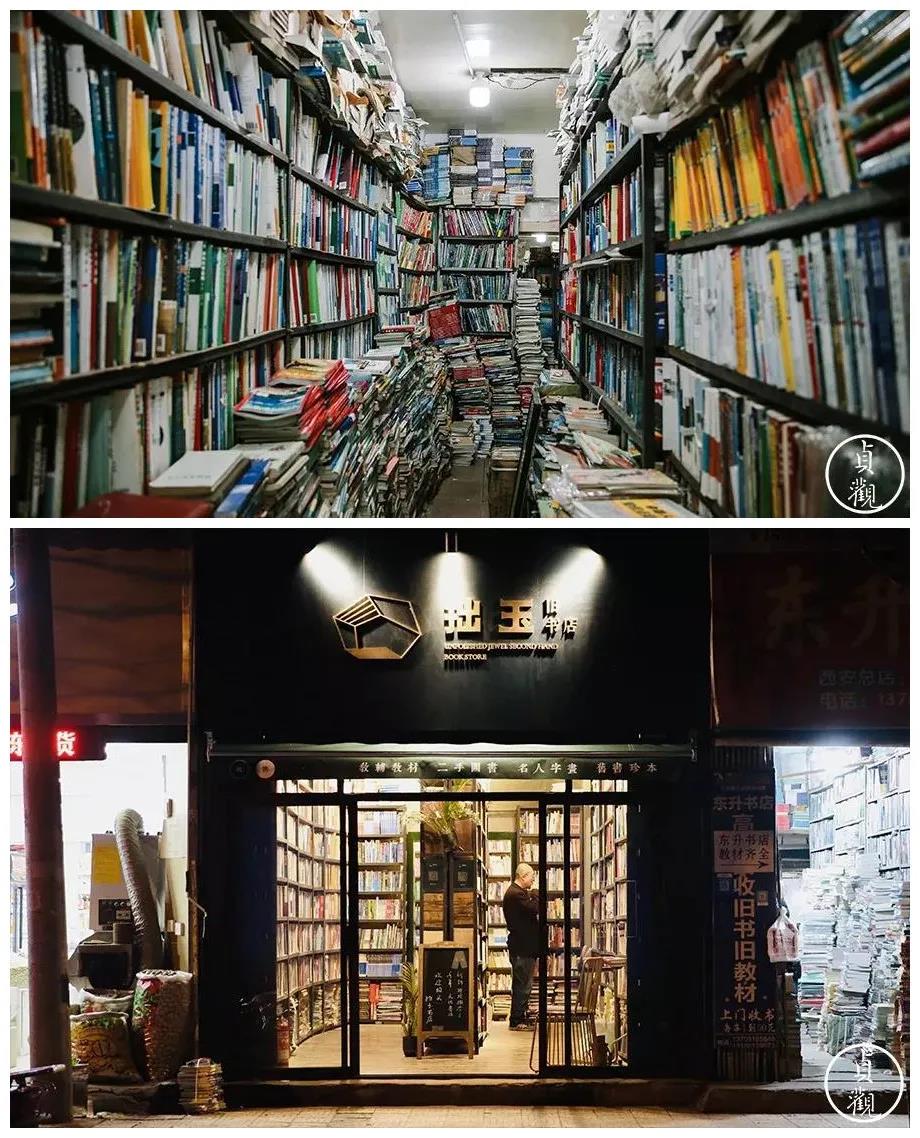

整容前后的拙玉旧书店

整容前后的心诚肉店

首先,整和不整真不一样。从前的这类小字辈,就说小饭铺吧,也就支个锅、摆张桌,再往前都不见得有桌,祥子柱子站着或蹲着就把卤煮火烧干了。那会儿买的只求个饱,卖的也不考虑什么情调色调。记得1980年代有回走进北京近郊的一家饭铺,我纳闷那饭桌上干嘛放一笸箩煤呀?往近一凑,苍蝇呼地腾空而起,原来是一笸箩馒头。如今不一样了,顾客虽然还是平民,但赶大车的已经换成了开大货的,对于就餐环境的要求肯定高于以往。现在小饭馆的桌椅板凳普遍比过去干净像样了许多,大学生跟女朋友进去吃完了都还能继续聊会儿。不过,内外装修有创意实不多见,顶多挂些老玉米,摆个旧窗户框什么的,属于人云亦云,很少有让人记得住的。北京有个饺子馆我倒是记住了:开业时弄了个汉白玉石狮子放门口,下次再去已经黑不溜秋成了晾墩布的地方,怎么看怎么像几个郭美美傍一个刘强东。相形之下,“西安的温度”对小店铺的捯饬就相当成功,设计者不但拿出了专业技能,而且明显用了心思。光有专业技能而不用心思等于出工不出力,出工不出力的作品从结婚照到影视剧到建筑物比比皆是,感觉就像商店购物,只要带够了钱,售货员能把拾荒老婆婆活活塞路易威登新款连衣裙里。而西安设计者们显然不是简单地面对一排参数,而是有体温地进入“常姐”“何师傅”的冷暖世界,体会他们啥条件啥特点、缺什么图什么,因形就势、顺水推舟,不生硬、不过分、恰到好处。烟火气是平民生活的声色气味,不等于脏乱差。“西安温度”没有用王霸置换烟火,而是用简朴与时尚的交融为烟火气更新换代。

再有,这个活动,如果我判断不错,应是基层政府发动民间组织,对身处市场经济最低端、面向最基层百姓日常之需的个体户进行帮扶。相对于不少地方领导视这类鸡毛小店为落后生产力,觉着既创造不了多少税收,还拖了市容后腿,影响政绩,早拆早好,西安基层政府无论是牵头还是点头“西安的温度”都值得称许,因为这才是“为民”——平民或草民。不仅“为民”,这里面还多少夹着些“民治”的意味,我是指让民间社会也参与到了城市治理中来——虽然不一定是主角。中国是一个权力高度集中的地方,两千年的中央集权大传统叠加七十年的举国体制小传统,使得国家权力无所不至、无孔不入。这样一个年深月久的格局确有利的方面,但也有弊的时候,既要承认,也要反思。前天晚上[26]我遛弯溜到空荡荡的王府井,见治安协警正阻止一对恋人摄影留念,让他们先去填申请表;人家问为什么,协警说因为你们用的不是手机是相机,而且带三脚架。国家权力膨胀到了莫名其妙、无事生非的地步,光反思就不够了,还得改造。改革开放其实就是个旧楼改造工程,至于最终改成什么样,流行过各种效果图,如一堆碎砖断瓦玻璃碴子,又如一坑秦始皇兵马俑。我个人比较中意的(我想大多数人也都比较喜欢的),是一个国家、市场、社会三者既竞争、又互补、又合作的金三脚。有了这个金三脚,王府井那儿的照相机就可以安放在三脚架上,拍下既祥和又奔放的画面了。我们都知道,自我扩张是每个生物体、也是每个社会组织的本能。因此我们也都理解,由一柱擎天的国家来领导三足鼎立的工程,实属逆性而为,非常不容易。正因为不容易,西安的这个活动才让人觉着格外有意思。

末了,我还想,为什么西安能比北京更善待城市烟火气呢?我不知道这跟西安是废都而不是首都有没有一定关系。中国这些年城市大发展,建设基础设施、改善市民居住条件及环境,成就有目共睹。但问题也不小,那就是城市建设、规划向“城市形象”过分倾斜,竞奢华、炫富贵,跑步进入外国及古代富人区的节奏在很多地方不亚于1958年,身子暂时过不去也要不惜代价把脸先顺风快递过去。在面子的大赛中,首都肯定比废都有更大的压力冲在头里。但城市级别好像不是唯一的解释:有些连夜郎国国都也没做过的四五线城市没压力却有动力,直接就用油漆绿化山河了。

从刘老三/刘老爹的二人台,到社会、国家、市场的金三脚,城市走过的路已经很长,接下来要走的也不会太短。

2020年2月底

注释:

[1] 笔者2019年秋去西安的西咸新区加“城市的温度”的研讨会,并做了“我所理解的城市烟火气”的发言。本文是回京后在发言提纲基础上扩展而成,特此说明。

[2] 据《史记·高祖本纪》,“未央宫成,高祖大朝诸侯群臣,置酒未央前殿,高祖奉玉卮,起为太上皇寿,曰:‘始大人常以臣无赖,不能治产业,不如仲力。今某之业所就孰与仲多?’殿上群臣皆呼万岁,大笑为乐。”

[3] 见徐旭生先生《中国古史中的传说时代》中的《洪水解》。

[4] 在上古丛林世界里,无城(墙及池)等于无敌,《淮南子》:“昔者夏鲧作三仞之城,诸侯背之,海外有狡心。禹知天下之叛也,乃坏城平池…”。禹的和谐社会后来一直没实现过,各种墙越起越多。

[5] 《管子》里就说:“大城不可以不完,郭周不可以外通,里域不可以横通,闾閈勿可以不关…塞其途,弇其迹,使民勿由接于淫非之地。”

[6] 例如刘老三的出生地丰,很可能属于祝融作的那种城市。《世本·作篇》“祝融作市”颜师古注:“古未有市,若朝聚井汲,便将货物于井边货卖,曰市井。” 《史记·苏秦列传》描写的齐都城临淄,感觉“自然城市”的成分也不低,比韦伯的典型(ideal type)要复杂多面。

[7] 城里三六九等,城乡之间更是两重天。不少古诗选里都收的宋代绝句《蚕妇》道:“昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。”汉代商人可以卖罗绮但不能穿罗绮,到南北朝谁都可以穿,但不是谁都穿得起,包括城里人。

[8] 见刘庆柱、李毓芳,《汉长安城》,文物出版社,2003。

[9]《韩诗外传》:“齐桓公问于管仲曰:‘王者何贵?’曰‘贵天’。桓公仰而视天”,那副懵逼相比折耳猫还cute。

[10] 上古“夫人作享,家有巫史,无有要质”的盛况不会因颛顼帝派员“绝地天通”、清理无照经营、搞神学国有化而扫地净尽,如今隔上一年半载都能撞上个巫婆神汉,更别说去古未远的秦汉之际了。

[11] 据《史记·高祖本纪》,“高祖击布时,为流矢所中…於是高祖嫚骂之曰:‘吾以布衣提三尺剑取天下,此非天命乎?’”直接把自己当检验真理的标准了。读着最膈应人的要属《隋书帝纪》这段:“皇妣吕氏,以大统七年六月癸丑夜生高祖于冯翊般若寺,紫气充庭。有尼来自河东,谓皇妣曰:‘此儿所从来甚异,不可于俗间处之。’尼将高祖舍于别馆,躬自抚养。皇妣尝抱高祖,忽见头上角出,遍体鳞起,皇考妣大惊骇,坠高祖于地。”据说袁世凯称帝时刮些鱼鳞撒浴缸里,让下人把内部消息从后门外宣出去。

[12] 此图拷自林艳均、官紫玲《中国古代礼制思想对中国园林建筑影响及运用》,《福建建筑》2019年02期。

[13] 据专家的观点,以大朝正殿为基点,形成宫城的中轴线,再进而引伸为都城中轴线的建制,应始于东汉洛阳城。【补出处】

[14] 阕维民,《“北京中轴线”申遗有悖于世界遗产精神》,《中国历史地理论丛》2018年10月。

[15] 寺庙、集市多少也兼做市民的公共空间吧,就像三十年前胡同居民每天蹲公共厕所议论国事,气氛比政协人大都活跃。

[16] 古罗马浴室附带图书室的说法,似乎只是根据浴室壁龛所做的推测,文献上并无明确记载——据英文维基百科thermae条。

[17] 长安的石渠阁、天禄阁都在未央宫内后妃所居的椒房殿北边。石渠阁曾召开过重要的理论务虚会议,汉帝亲自坐镇。不过,虽无公共图书馆,书肆多少也兼有这方面的功能,“家贫无书”的王充就是在东都洛阳书店博览的“众流百家之言”。店老板也许挺烦,也许想成全这位有志青年。

[18] 班固《两都赋》称长安“内则街衢洞达,闾阎且千,九市开场,货别隧分,人不得顾,车不得旋。阗城溢郭,旁流百廛,红尘四合,烟云相连”,按说商贩们除了上货卸货、唱收唱付等生存行为,总应该也些“生活空间”吧。

[19] “北里”的雅集上,主角多为新科进士,配角则是担任“席纠”、“酒纠”的声妓,她们似乎比今天的三倍女还多一层节目主持人的身份,社会经济地位要高些,但毕竟不能像三陪女那样跟老板“双向选择”。

[20] 即便是专制主义爆表的明清,那时文献中的城市也洋溢着烟火气,如《醉醒石》写南京:“百府千衙, 三衢九陌, 奇技淫巧之物, 衣冠礼乐之流, 艳妓娈童, 九流术士, 无不云屯鳞集。”

[21] 齐东方,《魏晋隋唐城市里坊制度》,《唐研究》第九卷,北京大学出版社,2003年。

[22] 据《西京杂记》卷二,汉成帝本来喜欢踢球,群臣却认为九五之尊只宜劳心哪能劳体,于发明了光运动手指头的弹棋。又据朱玉麒《泼寒胡戏在长安》,波斯的泼水游戏东传有两线,南线有一桶水几十年前把周总理从敬爱浇成可爱,而北线到了长安被大唐君臣叫停,因为不成体统。权力美学迫害的首先是精英人群,一个个被金缰银索捆成大闸蟹还得意得冒泡。不过也有醒过味的,例如当了皇妃的贾元春,以及在殿堂里憋得难受,微服到市井烟火中寻开心的皇帝皇子。财富美学也多是金镶玉嵌那一套,小的器物还好一些,轮到建筑只会跟着宫殿亦步亦趋。山西那些财主大院,跟工艺美术商店摆着的玉雕八仙过海差不多,都是投入大量劳动时间产出索然无味。倒是江南的一些亭台池沼,闲适随意中漂浮几分诗情画意。

[23] 记得多年前遛弯遛到前门外的一条胡同,一个破烂大杂院门口挂牌“齐白石故居”并“谢绝参观”。

[24] 太远太近的都不提了,元大都的设计者是根据“国势方张,宫室城邑,非巨丽宏深无以雄视八表”的最高指示,由刘秉忠担任设计师建造的,据《元史》刘秉忠传,“他如颁章服、举朝仪、给俸禄、定官制,皆自秉忠发之,为一代成宪。”

[25] 参加“城市的温度”会议的意大利学者。

[26] 笔者写这段话正是新冠肺炎愈演愈烈的一月底。